2021年桜蔭の問題です。

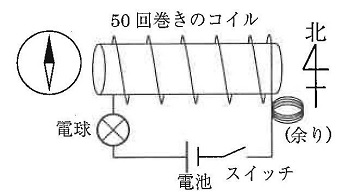

3本のストローにエナメル線をそれぞれ50回,100回,200回均等に巻いたコイルを作りました。ストローとエナメル線はそれぞれ同じ長さのものを用い,それぞれ余ったエナメル線は切らずに束ねておきました。

これらのコイルを用いて行った以下の実験について問いに答えなさい。

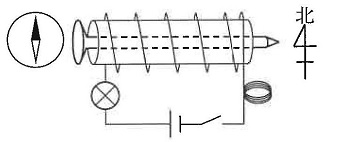

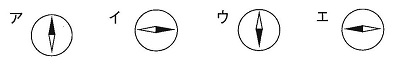

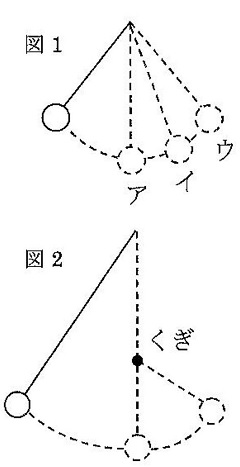

問1 右図のように50回巻きのコイル,電球,電池,およびスイッチをつなぎ,コイルの横に方位磁針を置きました。スイッチを入れたとき,方位磁針の指す向きとして正しいものをつぎのア~オから選び,記号で答えなさい。

問2 右図のように電池のつなぐ向きを変え,問1と同じ実験を行いました。方位磁針の指す向きとして正しいものを問1のア~オから選び,記号で答えなさい。

問3 100回巻きのコイルに変え,問1と同じ実験を行いました。方位磁針の振れる角度は問1と比べてどのようになりますか。つぎのア~ウから選び,記号で答えなさい。

ア.大きくなる イ.変わらない ウ.小さくなる

問4 右図のように50回巻きのコイルに鉄くぎを入れ,問1と同じ実験を行いました。方位磁針の指す向きとして正しいものをつぎのア~エから選び,記号で答えなさい。

問5 問4のようにコイルの中に鉄くぎを入れて電流を流すと,鉄くぎが磁石になります。この磁石を何といいますか。

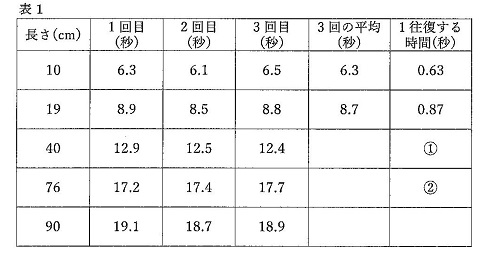

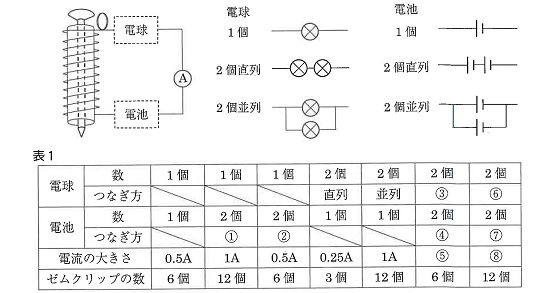

問6 下図のように鉄くぎを入れた100回巻きのコイルと電球,電流計,電池をつなぎ,ゼムクリップを引きつける実験を行いました。電球や電池のつなぎ方を変え,鉄くぎが引きつけたゼムクリップの数と電流の大きさを記録し,表1にまとめました。表中の①~⑧には何が入りますか。ア~カから選び,記号で答えなさい。同じ記号を何回使ってもかまいません。図中のAは電流計を表しています。

ア.直列 イ.並列 ウ.0.25A エ.0.5A オ.1A カ.2A

問7 鉄くぎを入れた200回巻きのコイルと2個の電球,2個の電池を使い,いろいろなつなぎ方をして,鉄くぎが引きつけるゼムクリップの数を記録しました。その数が最も少なくなるつなぎ方をしたときのゼムクリップの数をつぎのア~ウから選び,記号で答えなさい。

ア.1~2個 イ.3個 ウ.6個

【解説と解答】

問1 コイルは左下から電流が流れるので左側がS極ですから、N極を引っ張ります。

(答え)ア

問2 今度は左側がN極になるのでS極を引っ張ります。

(答え)イ

問3 磁力は強くなりますから大きくなります。

(答え)ア

問4 左側はS極になりますが、磁力が強くなるのでイです。

(答え)イ

問5 電磁石です。

(答え)電磁石

問6 ①は2倍になっているので、電圧が2倍ですから直列。②は同じですから並列。

⑤は0.5Aでエ。電池が2個で、電球が2個ですが問題は電磁石に流れる電流ですから、③の電球を直列にしないといけないことになります。したがって④の電池も直列。⑧は12個なので、1Aで、オ。電池も電球も2個ですから、電磁石に1A流すので、⑥の電球は並列にして0.5A流すので、⑦の電池も並列になります。

(答え)① ア ② イ ③ ア ④ ア ⑤ エ ⑥ イ ⑦ イ ⑧ オ

問7 200回巻きは100回巻きの2倍ですから、100回巻きの最低が3個ですから6個。

(答え)ウ

フリーダム進学教室からのお知らせ

New

2021年学校別対策説明会のお知らせ

New慶應進学館からのお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

ホントによくがんばった!!

5年生の教室から

カリキュラムが終ったあとをどうするか

慶應進学館から

数の性質に関する問題

4年生の保護者のみなさまへ中学受験パパママ塾「ONE」のご案内

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内