2019年洗足学園の問題です。

園子さんは社会の授業で、アラビア半島にある「死海」について学びました。死海は塩分をふくむ湖で、人が海よりも楽に浮くことができると知りました。これには浮力という力が関係していることが分かり、調べてみることにしました。

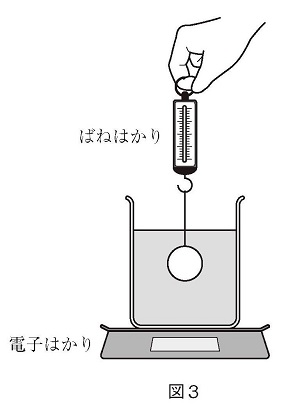

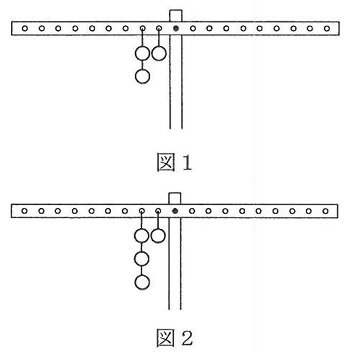

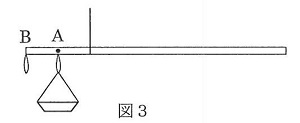

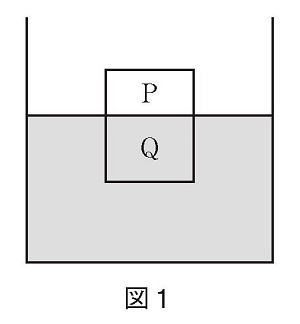

(1) 図1のように液体に物体が浮いています。液体の上に出ている部分をP、液体の中に入っている部分をQとします。物体が受ける浮力の大きさは、どの部分と同じ体積の液体の重さに等しいですか。次より1つ選び、記号で答えなさい。

ア.P イ.Q ウ.PとQ

【実験1】図2のようにある容器に水を入れたセットAを作りました。これを電子はかりではかったところ、100gでした。

(2) セットAに10gのおもりをしずめて電子はかりではかると、何gを示しますか。

(3) セットAに10gの木片を入れて電子はかりではかると、何gを示しますか。 ただし、木片は半分が水につかった状態で浮いていました。

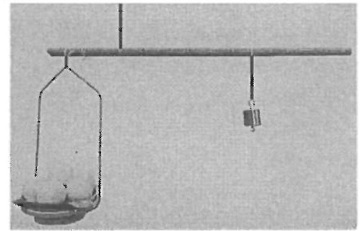

【実験2】図3のように、10gのおもりをばねはかりにつるした状態で、電子はかりの上に置いたセットAの中に入れました。おもりは水の中に完全に入りました。

(4)【実験2】において、ばねはかりの目盛りはどのようになりますか。次より1つ選び、記号で答えなさい。

ア.10gを示す。

イ.10gよりも大きい値を示す。

ウ.10gよりも小さい値を示す。

(5)【実験2】において、電子はかりは102gを示しました。ばねはかりの目盛りは何gを示しますか。

【実験3】【実験2】と同様の実験を、より体積の大きい10gのおもりに変えて行い

ました。おもりは水の中に完全に入りました。

(6)【実験3】のばねはかりの目盛りはどのようになりますか。10g、【実験2】のばねはかりの目盛りとの大小関係を正しく示したものを、次より1つ選び、記号で答えなさい。

ア.10g=【実験2】の目盛り=【実験3】の目盛り

イ.10g<【実験2】の目盛り=【実験3】の目盛り

ウ.10g<【実験2】の目盛り<【実験3】の目盛り

エ.10g<【実験3】の目盛り<【実験2】の目盛り

オ.【実験2】の目盛り=【実験3】の目盛り<10g

カ.【実験2】の目盛り<【実験3】の目盛り<10g

キ.【実験3】の目盛り<【実験2】の目盛り<10g

【実験4】【実験2】と同様の実験を、セットAの水をサラダ油に変えて行いました。

(7)【実験4】のばねはかりの目盛りはどのようになりますか。10g、【実験2】のばねはかりの目盛りとの大力、関係を正しく示したものを、次より1つ選び、記号で答えなさい。ただし、サラダ油は水より密度(1cm3あたりの重さ)が小さいので、水に入れると浮きます。

ア.10g=【実験2】の目盛り=【実験4】の目盛り

イ.10g<【実験2】の目盛り=【実験4】の目盛り

ウ.10g<【実験2】の目盛り<【実験4】の目盛り

エ.10g<【実験4】の目盛り<【実験2】の目盛り

オ.【実験2】の目盛り=【実験4】の目盛り<10g

カ.【実験2】の目盛り<【実験4】の目盛り<10g

キ.【実験4】の目盛り<【実験2】の目盛り<10g

(8) 死海で楽に浮くことができるのは、海よりも大きい浮力を受けるからです。浮力が大きい理由を答えなさい。

【解説と解答】

(1)浮力の大きさは、物体がおしのけたQの部分の液体の重さと同じ。

(答え)イ

(2)水に入れた物体が浮いているかしずんでいるかに関わらず、セット全体は物体の分重くなりますから110gです。

(答え)110g

(3)(2)と同じく110gになります。

(答え)110g

(4)ばねはかりにかかる力は浮力の分軽くなります。

(答え)ウ

(5)電子はかりにかかる重さが102gなので、浮力の大きさは102-100=2より2gです。ばねはかりにかかる力はその分軽くなるので、10-2=8g

(答え)8g

(6)実験3では、実験2に比べて、おもりの体積が大きく、浮力が大きくなります。ばねはかりの目盛りは実験2より小さくなります。

(答え)キ

(7)サラダ油は水より密度が小さいので、浮力は小さくなります。ばねはかりの目盛りは、10gより小さくなりますが、実験2より大きくなります。

(答え)カ

(8)死海は塩分濃度が海よりも濃いので、浮きやすくなります。

(答え)死海は海より塩分の濃度が濃いから。

Newフリーダム進学教室からのお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

力はついてきたが…

6年生の教室から

出題傾向を確認して、優先順位を決める

慶應進学館から

慶應普通部学校説明会

4年生の保護者のみなさまへ 中学受験パパママ塾「ONE」のご案内