2019年洗足学園の問題です。

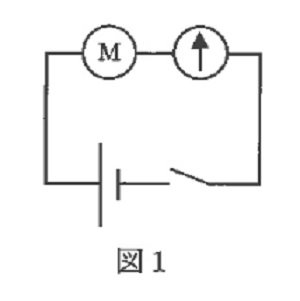

1のように、太さが一様でない96cmの長さのプラスチック棒を用意しました。

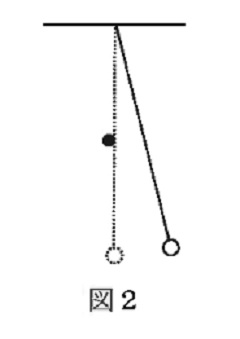

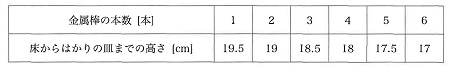

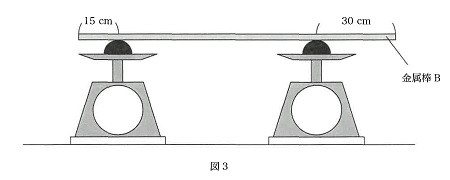

図2のように棒のPの位置をばねはかりで持ち上げるとばねはかりの値は60g、図3のように棒のQの位置をばねはかりで持ち上げるとばねはかりの値は100gを示しました。ただし、棒のPからQはどこをはかっても96cmとします。答えは、小数第1

位以下があるときは四捨五入して整数で求めなさい。

(1) pから16cmの位置をばねはかりで持ち上げると、図2と同じように棒はP側だけが持ち上がりました。このとき、ばねはかりの値は何gを示しますか。

(2) 棒のある位置に糸をつけて、P、Qどちら側にもかたむかず、棒全体を持ち上げるためには、棒のPから何cmの位置に糸をつければよいですか。

(3) 棒は何gですか。

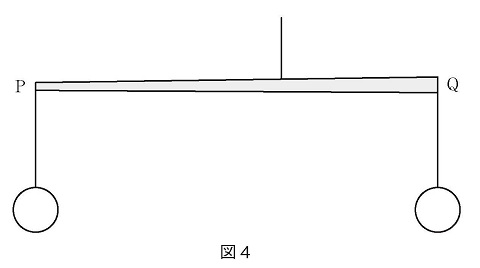

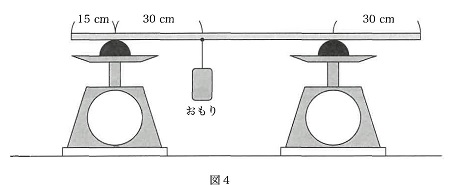

(4) 図4のように(2)の状態から棒のP、Qに40gのおもりをそれぞれつるすと棒がかたむきました。どちら側が下にかたむきますか。P、Qより1つ選び記号で答えなさい。

(5)(4)のかたむきを直す方法をいくつか考えます。

① pにつるしたおもりの位置をずらす場合、何cmずらせばよいですか。

②pにつるしたおもりの重さを変える場合、何gにすればよいですか。

③棒をつるしている糸の位置をずらす場合、P、Qのどちら側に何cmずらせばよいですか。

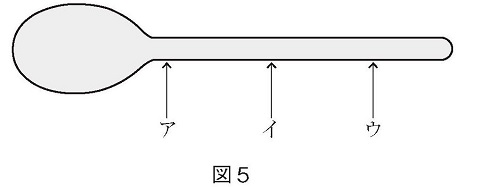

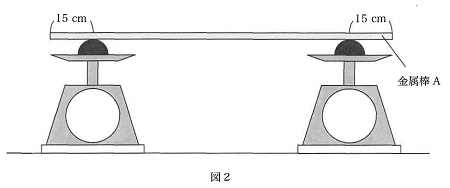

(6) プラスチックのスプーンを1本の指でバランスをとって支えるためには、図5のどの位置で支えればよいでしょうか。図5よりもっとも適当な位置を選び、記号で答えなさい。ただし、スプーンの厚みはどこも同じとします。

【解説と解答】

(1)Qを支点として長さが16cm短くなります。60×96÷(96-16)=72g

(答え)72g

(2)重心の位置は左から100:60=5:3のところにあるので、96÷(5+3)×5=60cm

(答え)60cm

(3)棒の重さは60+100=160gです。

(答え)160g

(4)重心で支えているので、同じ重さをかければPの方が回転力が大きくなり、傾きます。

(答え)P

(5)

①Qから支点までの距離が36cmですから、60-36=24cm右に動かせあば良いことになりあmす。

(答え)24cm

②回転力は40×36ですからそれを60で割るので24gになります。

(答え)24g

③支点の位置をPから【1】cmとすると、(60-【1】)×160+(96-【1】)×40=【1】×40

9600-【160】+3840-【40】=【40】 【240】=13440 【1】=56cmから60-56=4cm

(答え)P側に4cm

(6)アの左側が大きいのでアで支えないといけません。厚さが同じであればイでも釣りあいません。

(答え)ア

2019-2020 合格手帳12ー1月号を差し上げています。

以下からお申込ください。

無料です。

2019ー2020合格手帳6年生入試直前号申し込み

2019ー2020合格手帳4.5年生12-1月号申し込み

最後の追い込みにご利用ください。

「映像教材、これでわかるシリーズのご案内」(田中貴)

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

体調優先

6年生の教室から

出題者は何を求めているのだろう?

算数オンライン塾

12月21日の問題

4年生の保護者のみなさまへ中学受験パパママ塾「ONE」のご案内