2021年フェリス女学院の問題です。

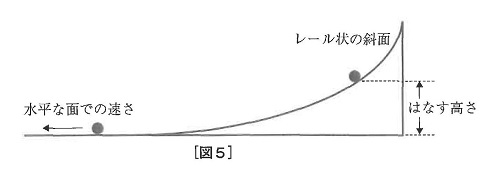

下の図1のように、しゃ面上に小球を置き、静かに手をはなして転がす実験をしました。

図1の直線部分を転がるようすを連続写真にさつえいして、小球が1秒あたりに進むきょり(これを「速さ」といいます)を調べました。

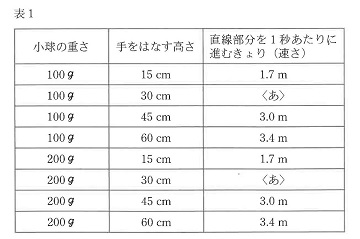

小球の重さと手をはなす高さを変えて実験をした結果をまとめると、表1のようになりました。小球としゃ面の間にまさつはなく、空気のていこうは考えません。

1 100gの小球を30cmの高さから転がした場合(表1の〈あ〉)、直線部分を転がる様子を連続写真でさつえいしたところ、図2のようになりました。図2は0.2秒ごとに写真をさつえいしたものです。図2の小球は、1秒あたり何m進んでいますか。

2 表1の結果から、しゃ面を下りきった時の小球の速さを決める条件について、どのようなことがわかりますか。2つ答えなさい。

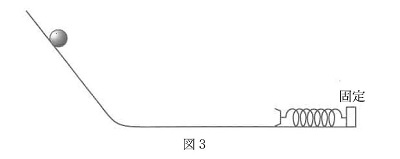

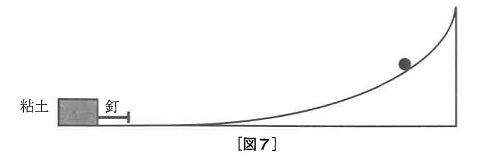

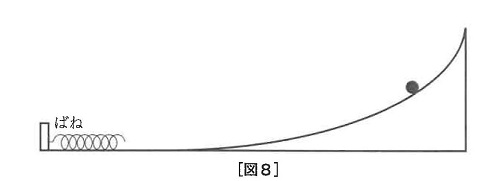

図3のように、直線部分の先にばねの片側を固定して置いておくと、しゃ面を転がってきた小球はばねにぶつかり、ばねは縮みます。このとき、ばねが最も縮んだ長さを測りました。

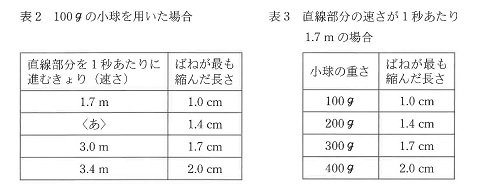

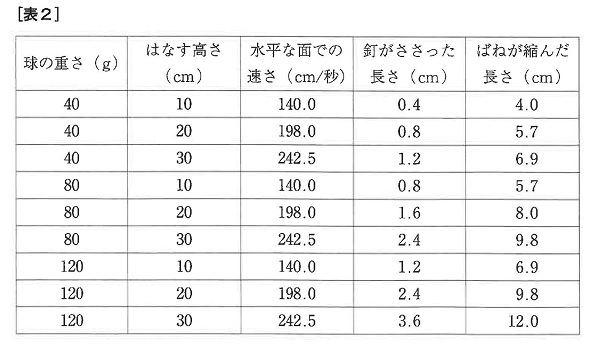

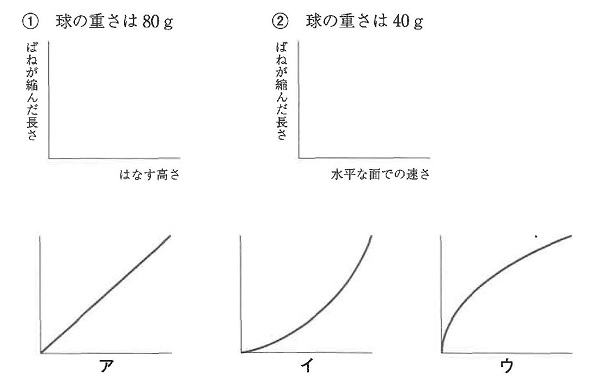

小球の重さ、直線部分の速さと、ばねが最も縮んだ長さの関係をまとめたところ、表2、表3のようになりました。

3 この実験から、小球の速さとばねが最も縮んだ長さとの問に、どのような関係がありますか。

4 この実験から、小球の重さとばねが最も縮んだ長さとの間に、どのような関係がありますか。

5 200gの小球を用いてばねを4.2cm縮めるには、何cmの高さで手をはなせばよいですか。

【解説と解答】

1 0.2秒で48cm進んでいるので1秒は240cm=2.4m

(答え)2.4

2 重さをかえても、速さは変わっていません。手を放す高さを4倍にすると、速さは2倍になっています。

(答え)

小球の重さを変えても,斜面を下りきった時の小球の速さは変わらない。

手をはなす高さを4倍にすると,斜面を下りきった時の小球の速さは2倍になる。

3 小球の速さと最も縮んだ長さは比例しています。

(答え)小球の速さが2倍になると,ばねが最も縮んだ長さは2倍になる。

4 重さが4倍になると、ばねが最も縮んだ長さは2倍になります。

(答え)小球の重さが4倍になると,ばねが最も縮んだ長さは2倍になる。

5 100gで1.7ⅿの速さにすると1cm縮みます。

200gで1.4cm縮むのに速さは1.7mですから、速さを3倍にすればいいので秒速5.1ⅿです。

200gで手を放す高さが15cmで秒速1.7ⅿですから3倍にするには落とす高さを9倍にすればいいので、15×9=135cm

(答え)135

今後、投稿のタイミングを定時以外に増やしていきます。投稿のタイミングをTwitterでお知らせしていますので、ぜひフォローしてください。

田中貴のTwitter

New

合格手帳の9-11月号ができました。秋に向けてしっかり計画を立てていきましょう。

2021 合格手帳 5年生用9-11月号のお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

学級閉鎖は出やすい

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内