2021年鎌倉学園の問題です。

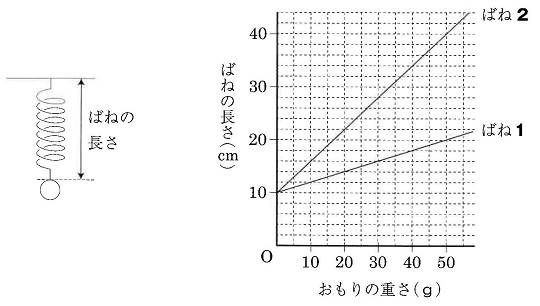

下のグラフは、ばね1、ばね2のそれぞれにおもりをつり下げたときの長さを示したものです。次の問いに答えなさい。

(1)ばね1はおもりを10g増やすごとに何cm伸びますか。

(2)ばね1とばね2を比べてわかったことを次のようにまとめました。

空らん(ア)~(イ)に入る数字を答えなさい。

1gあたりのばねののびを比べるとばね(ア)の方がのびやすく、そののびやすさはもう一方のばねの(イ)倍である。

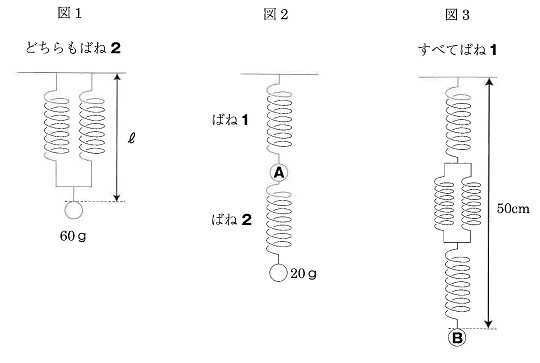

図1-3のように、ばね1とばね2を組み合わせておもりをつり下げました。おもり以外の重さは考えないものとします。

(3)図1のばねはどちらもばね2です。ばねの長さℓは何cmになりますか。

(4)図2のとき、ばね1の長さとばね2の長さが等しくなりました。おもりAの重さは何gですか。下の1-4の中から1つえらび番号で答えなさい。

1 10g 2 20g 3 30g 4 40g

(5)図3のばねはすべてばね1です。ばね全体の長さを測ったら50cmでした。おもりBの重さは何gですか。

【解説と解答】

(1) ばね1は20gで4cm伸びていますから、10gあたり2cmです。

(答え)2cm

(2)ばね2は20gで12cm伸びていますから、10gあたり6cmです。したがってばね2の方がのびやすく、その割合は3倍ということになります。

(答え)ア 2 イ 3

(3)ばね2が2本並列に並んでいるので、1本のばねにかかる重さは60÷2=30gです。したがって自然長が10cm、10gあたり6cmのびるので10+6×3=28cm

(答え)28cm

(4)ばね2には20gがかかるので、のびは6×2=12cmです。ばね1も12cmのびたので12÷2×10=60gかかりますから、20gを引いてAのおもりは40gです。

(答え)4

(5)重さを【1】×10gとすると、1本の部分2つで【1】×2×2=【4】、2本の部分で【0.5】×2=【1】合計【5】伸びます。

伸びは50-30=20cmですから20÷5=4で4×10=40g

(別解)

1本の部分が2つ、へ入れるの部分が1つと考えるとばねが自然長で25cmあったのと同じになります。したがって、10gあたり2×2.5=5cmのびます。

50-30=20mの伸びですから、20÷5×10=40g

(答え)40g

今後、投稿のタイミングを定時以外に増やしていきます。投稿のタイミングをTwitterでお知らせしていますので、ぜひフォローしてください。

田中貴のTwitter

Newフリーダムオンラインからのお知らせ

New

合格手帳、今年度最終号ができました。ぜひお役立てください。

2021-22 合格手帳 6年生用入試直前号のお知らせ

2021-22 合格手帳 4・5年生用 12-1月号のお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

まだまだ伸びる

【塾でのご利用について】

フリーダムオンライン WEBワークスOEMのご案内