2020年 明大明治の問題です。

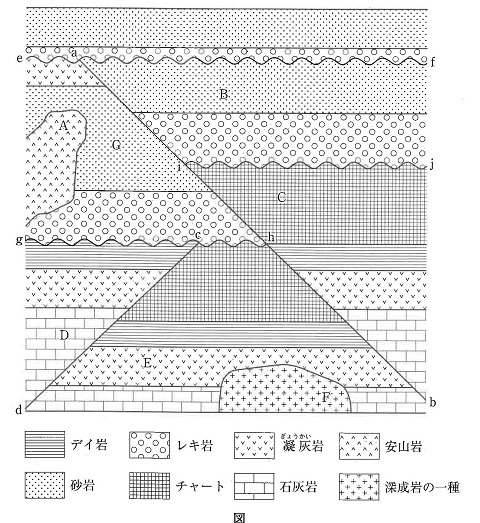

図はある地域の地下のようすを表したものです。地層Bと地層Gは同じものであることがわかっています。図を見て,問いに答えなさい。

(1)不整合e~fと断層c-dはどちらが先にできましたか。正しいものを選び,ア~エの記号で答えなさい。

ア 不整合e-fが先にできた

イ 断層c-dが先にできた

ウ 同時にできた

エ これだけではわからない

(2)断層a-bと岩石Aはどちらが先にできましたか。正しいものを選び,ア~エの記号で答えなさい。

ア 断層a-bの方が先にできた

イ 岩石Aの方が先にできた

ウ 同時にできた

エ これだけではわからない

(3)岩石B~Fのなかで,陸上に堆積してできた可能性のある岩石を選び,B~Fの記号で答えなさい。

(4)チャートの主成分として正しいものを選び,ア~エの記号で答えなさい。

ア 炭酸カルシウム イ 酸化鉄 ウ 炭素 エ 二酸化ケイ素

(5)岩石Bからアンモナイトの化石がみつかりました。このことから岩石Bができた時代として正しいものを選び,ア~エの記号で答えなさい。

ア 先カンブリア時代 イ 古生代 ウ 中生代 エ 新生代

(6)岩石Dからフズリナの化石がみつかりました。このことから岩石Dができた時代として正しいものを選び,ア~エの記号で答えなさい。

ア 先カンブリア時代 イ 古生代 ウ 中生代 エ 新生代

(7)深成岩Fには,石英,長石,黒雲母が含まれていました。この岩石の名称として正しいものを選び,ア~エの記号で答えなさい。

ア カコウ岩 イ 玄武岩 ウ ハンレイ岩 エ 流紋岩

【解説と解答】

(1)e-fはかなり新しい不整合になるので、c-dの方が早くなります。

(答え)イ

(2)レキ岩の中にマグマが突出してアンザン岩ができていますが、a-bの断層との差は明かではありません。

(答え)エ

(3)B 砂岩 C チャート D 石灰岩 E 凝灰岩 F 安山岩です。凝灰岩は火山灰が降り積もって堆積したものですから、陸上で堆積した可能性があります。

(答え)E

(4)チャートはホウサンチュウなどの死骸が堆積したものですが、主成分は二酸化ケイ素です。

(答え)エ

(5)アンモナイトは示準化石で、中生代を示します。

(答え)ウ

(6)フズリナの化石は古生代を示します。

(答え)イ

(7)石英,長石,黒雲母が含まれているのはカコウ岩です。

(答え)ア

2020 合格手帳9-11月号を差し上げます。

無料です。

2020 合格手帳9-11月号申し込み【5年生用】

2020 合格手帳9-11月号申し込み【6年生用】

中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

クラス分けはもういい

6年生の教室から

動画授業の見方を工夫する

慶應進学館から

慶應普通部 出願書類

4年生の保護者のみなさまへ中学受験パパママ塾「ONE」のご案内

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内