2020年明大明治の問題です。

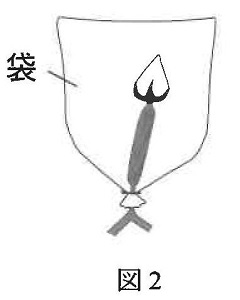

次の文章は顕微鏡ツバキの葉の断面を観察したときの,先生の説明をまとめたものです。また,図1はこのとき使用した顕微鏡を表しています。文章を読んで,問いに答えなさい。

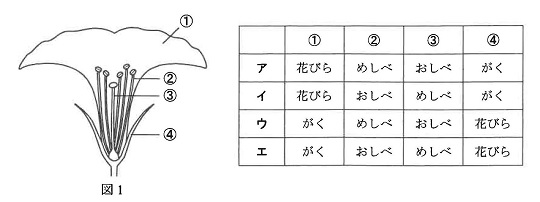

今日は顕微鏡を使ってツバキの菜を観察します。まず顕微鏡で観察するときには,倍率は最初①[高い・低い]状態で観察するので,接限レンズは最も②[・長い・短いつものを,対物レンズは最も③[長い・短い]ものを使いましょう。次にピントを合わせるときには,対物レンズとプレパラートを④[近づけた・離した]状態にしてから調節ねじを回して,ピントを合わせようにしましょう。

(1)文中①~④の[ ]内から適切な語句を選び,それぞれ○をつけなさい。

(2)下線部の調節ねじを図1から選び,ア~オの記号で答えなさい。

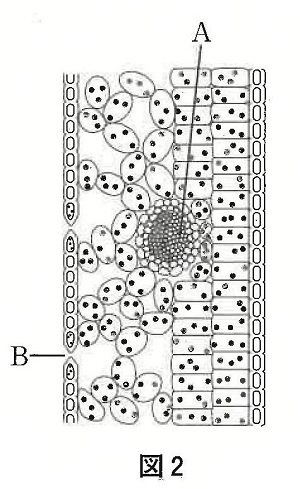

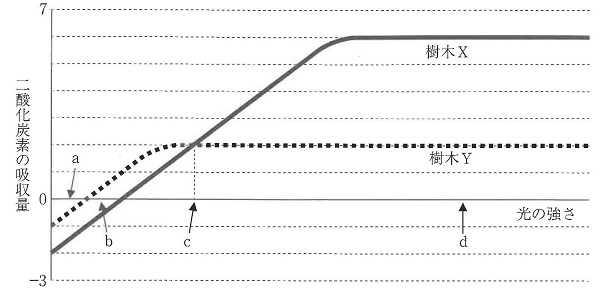

(3)図2は観察したツバキの葉の断面のスケッチです。図中のA,Bの名称をそれぞれ答えなさい。

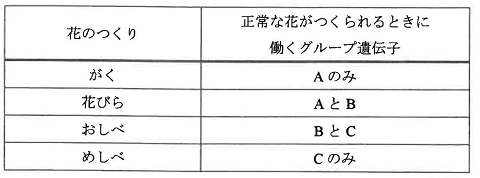

(4)ツバキは双子葉類に分類されます。双子葉類にあてはまるものを選び,ア~カの記号で答えなさい。

ア 種子で増える

イ 胞子で増える

ウ 維管束がばらばらに散らばっている

エ 形成層がない

オ ひげ根である

カ 網目状の葉脈がみられる

【解説と解答】

(1)倍率は最初低い状態で観察するので,接限レンズは最も長いものを,対物レンズは最も短いものを使います。ピントを合わせるときには,対物レンズとプレパラートを近づけた状態にしてから調節ねじを回します。

(答え)

①低い ②長い ③短い ④近づけた

(2)調節ねじはオ

(答え)オ

(3)Aが道管 Bが気孔です。

(答え)A 道管 B 気孔

(4)双子葉類は、葉が網静脈、根が主根と側根、形成層があり、種子で増えます。維管束は環状になっています。

(答え)ア・カ

Newフリーダム進学教室からのお知らせ

冬期講習のお知らせ

2020 合格手帳9-11月号を差し上げます。

無料です。

2020 合格手帳9-11月号申し込み【5年生用】

2020 合格手帳9-11月号申し込み【6年生用】

中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

記憶力の差

5年生の教室から

今、自分は何を求めているのか

慶應進学館から

普通部の生物対策

4年生の保護者のみなさまへ中学受験パパママ塾「ONE」のご案内

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内