2020年女子学院の問題です。

1

J子さんが海水について調べると「海水は、およそ96.6%が水で、3.4%の白色固体が水に溶けた水溶液である」とわかった。

そこで海水から白色固体を取り出すために、①ろ過してごみなどを取りのぞいた海水1kgを鍋で煮詰めた。液量がはじめの1/10ほどになったとき②白くにごっていたのでそれを取りのぞいた。残った液を液量が1/2ほどになるまでさらに煮詰めたところ③再び白くにごっていた。ここで加熱をやめてしばらく置いておくと、④鍋の底に白色固体がたまり、液は透明になった。

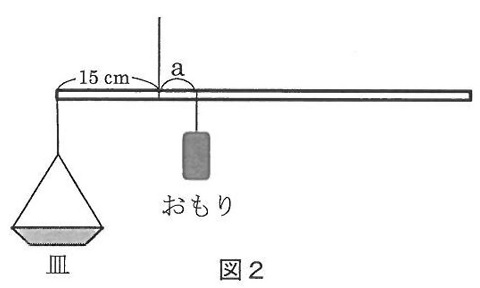

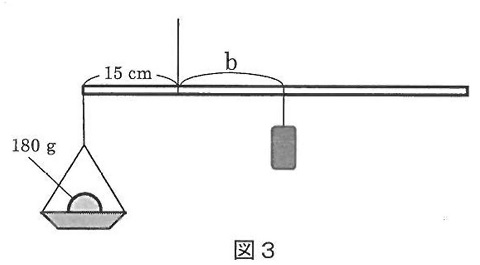

(1)ろ過の装置について正しいものをア~カから選びなさい。

(2)下線部①の海水について正しいものをア~エから選びなさい。

ア 透明でない。

イ 真水と同じ温度でこおる。

ウ 真水よりも温まりやすく、冷めにくい。

エ 同じ体積で比べたとき、真水よりも重い。

(3)J子さんは、内側が黒色の鍋を使った。この鍋を選んだ理由を答えなさい。

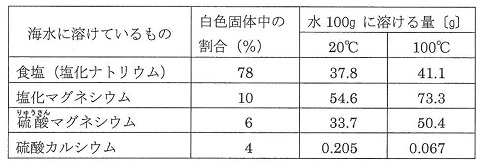

海水に溶けている白色固体について調べると、食塩以外のものもあることがわかった。白色固体について主なものを表にまとめた。

(4)上の表から考えて、水に溶ける固体の量と温度との関係について正しいものをア~オから選びなさい。

ア 100℃と20℃とで溶ける量の差が最も大きいのは塩化マグネシウムである。

イ どの固体も温度が高くなるほど、水に溶ける量は多くなる。

ウ どの固体も温度が高くなると、水に溶ける量は大きく変化する。

エ ある温度で同じ量の水に溶ける量が同じになるものがある。

オ 0℃の水に溶ける量は0gである。

(5)海水1kgを煮詰めて水の量を10gにし、20℃まで冷やしたとき、出てくる食塩は何gですか。ただし、食塩が水に溶ける量はほかの白色固体に影響されないものとする。

(6)下線部②、③の白色のにごりはそれぞれ主に何か、上の表から考えて次のア~エから選びなさい。

ア 食塩(塩化ナトリウム)

イ 塩化マグネシウム

ウ 硫酸マグネシウム

エ 硫酸カルシウム

(7)下線部④のときの液の様子を表しているものをア~エから選びなさい。ただし、図の液の色の濃さは水溶液の濃度を表している。

2 次の文章中のA~Eの固体は、アルミニウム、食塩、水酸化ナトリウム、石灰石、ろうのどれかである。

A~Eを水に入れてかきまぜるとA、Bはすべて溶け、Cは水に浮かび、D、Eは沈んだ。

Cを加熱するとすぐにとけ、やがて火がついた。このとき、Dにうすい塩酸を加えると発生する気体と同じ気体が発生した。

また、この気体をA、Bの水溶液に通すとAよりもBの水溶液の方が気体が多く溶けた。

(1)食塩、石灰石、ろうはそれぞれA~Eのどれですか。

(2)Eにうすい塩酸を加えると発生する気体は何ですか。

(3)下線部のようになったのはBのどのような性質からか、正しいものをア~オから選びなさい。

ア 水に溶けやすい固体だから

イ 吸湿性がある固体だから

ウ 水溶液が酸性だから

エ 水溶液がアルカリ性だから

オ 水溶液に金属を入れると金属を溶かすから

【解説と解答】

1

(1)ろうとのビーカーの付き方とろ紙の位置を確認してください。

(答え)ウ

(2)比重は真水より大きくなります。

(答え)エ

(3)白い固体が出てくるので、それを見やすくするためです。20℃

(答え)出てきた白色固体を見やすくするため。

(4)20℃と100℃で大きい違いが出てくるのが塩化マグネシウムです。塩化マグネシウムと硫酸マグネシウムが白色固体中の割合が5:3で、20℃100gの水に溶ける割合も5:3になっています。

(答え)ア,エ

(5)1000gのうち、34gが白色固体で、その78%が食塩ですから、

34×0.78=26.52g入っています。そのうち3.78gが水に溶けるので、出てくるのは26.52-3.78=22.74gです。

(答え)22.74

(6)一番溶けないのは硫酸カルシウムなので、それが先に出てきます。

次に量の多い食塩が溶け残るので、③が食塩です。

(答え)② エ ③ ア

(7)上や下に濃い部分がでているのは水溶液としてはおかしいのでウになります。

(答え)ウ

2

(1)水にすべて溶けるのは食塩と水酸化ナトリウム。水にうくのはろう。燃やせば二酸化炭素が出るので、Dが石灰石。二酸化炭素を食塩水と水酸化ナトリウム水溶液に溶かすと、水酸化ナトリウム水溶液の方が良く溶けます。

(答え)食塩A 石灰石D ろうC

(2)Eはアルミニウムなので、塩酸と反応すると水素を発生します。

(答え)水素

(3)水酸化ナトリウム水溶液に二酸化炭素が良く溶けるのは、水酸化ナトリウム水溶液がアルカリ性で、二酸化炭素が溶けてできる炭酸水と中和するためです。

(答え)エ

【NEW!】フリーダム進学教室からのお知らせ

2020 合格手帳2ー3月号を差し上げています。

無料です。

2020合格手帳2ー3月号申し込み【新5・6年生用】

2020春期講習のご案内

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

読む速さを意識する

5年生の教室から

クラスが変わらない?

慶應進学館から

慶應中等部二次発表数

4年生の保護者のみなさまへ中学受験パパママ塾「ONE」のご案内