2020年中大横浜の問題です。

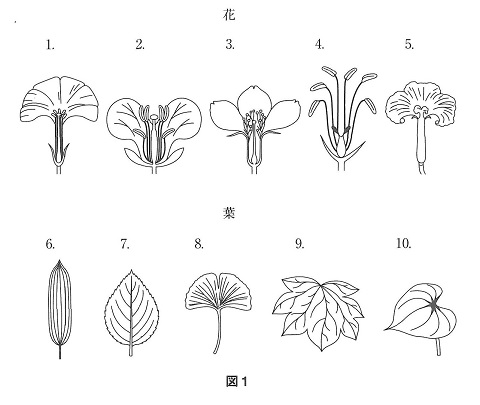

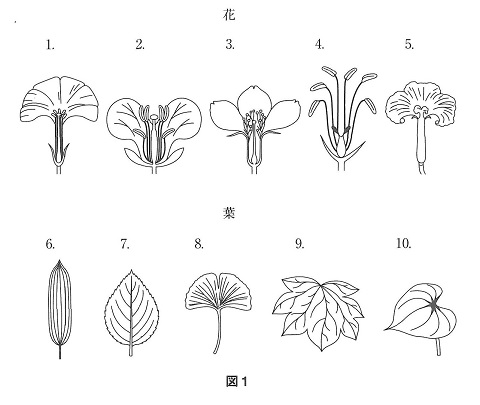

図1の1-5はいろいろな植物の花を,6-10は葉を模式的に表したものです。あとの各問いに答えなさい。

(ア)ヘチマの花および葉として,最も適するものを図1の1~5および6~10の中からそれぞれ1つずつ選び,番号を書きなさい。

(イ)花びらのつくりがヘチマとは異なる植物として,最も適するものを次の1~5の中から1つ選び,番号を書きなさい。

1.キク 2.ヒマワリ 3.キュウリ 4.エンドウ 5.ジャガイモ

(ウ)一般的な植物の葉のつくりに関する説明として,誤っているものを次の1-6の中から1つ選び,番号を書きなさい。

1.葉のいちばん外側の層を表皮といい,表皮の細胞には葉緑体がない。

2.葉の内部の表側には,細胞がすきまなく並んでいる。このような細胞の集まりを柵状組織という。

3.葉の内部の裏側の部分は,細胞がまばらで,たくさんすきまがある。これを海綿状組織という。

4.葉の緑色の部分には葉緑体があり,葉緑体では光合成によってデンプンがつくられる。

5.気孔のまわりにあり,気孔の開閉の調節を行う細胞を孔辺細胞という。

6.表皮には,ところどころにすきまがある。これを気孔とよび,酸素と水蒸気だけがこのすきまを通る。

(エ)

図2は,一般的な植物の根を模式的に表したものです。

ヘチマの根に関する説明として,適するものを次の1~6の中から2つ選び,番号を書きなさい。

1.ヘチマの根は,(a)のようなつくりになっている。土の中にある養分や水分を十分に吸収できるように,たくさんの根毛がある。

2.ヘチマの根は,(a)のようなつくりになっている。細い根が茎のつけねから広く土の中に広がっているので,茎や葉をささえることができる。また,この根には根毛がない。

3.ヘチマの根は,(a)のようなつくりになっている。葉でつくられた養分を根にたくわえ,こぶのようにふくれている。

4.ヘチマの根は,(b)のようなつくりになっている。根には葉でつくられた養分をたくわえるためのこぶはない。

5.ヘチマの根は,(b)のようなつくりになっている。先端で根毛が細胞分裂をさかんに行うことで,根が長くのびる。

6.ヘチマの根は,(b)のようなつくりになっている。先端には,分裂を行う細胞を守るはたらきをもつ部分がある。

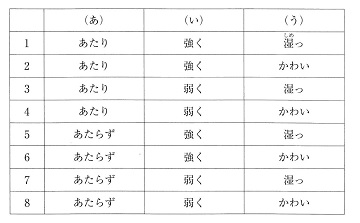

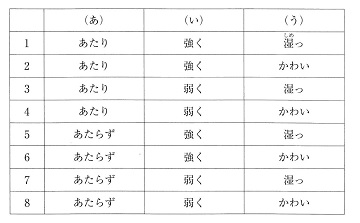

(オ)植物は,水を根で吸収し全身の細胞へ送ります。葉に運ばれた水の多くは気孔を通って空気中に出ていきます。このように,植物のからだから水が水蒸気となって出ていくことを蒸散といいます。蒸散は葉の内部の水蒸気の濃度と外部の水蒸気の濃度の差によって,濃度が高い方から低い方へ水蒸気が移動します。蒸散に関する次の文の(あ)~(う)にあてはまる言葉の組み合わせとして,最も適するものを次の1~8の中から1つ選び,番号を書きなさい。

蒸散がさかんになるときは日光が(あ),風が(い),空気が(う)ているときです。また,蒸散をさかんにすると,植物体内の水分が減るので,根から吸収する水の量は多くなります。

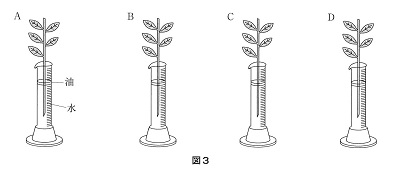

<実験>

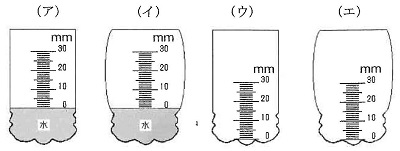

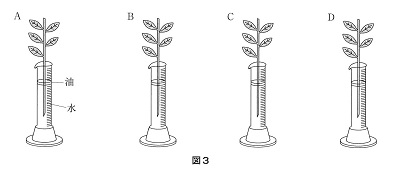

メスシリンダーを4本用意し,水を100mLずつ入れ,その上に水が直接空気中に蒸発しないように油を入れた。図3のように,同じ枚数,同じ大きさの葉がついている植物の枝を4本,A~Dの条件でそれぞれのメスシリンダーに入れ,メスシリンダーから減った水の量より蒸散量を調べた。なお,ワセリンは,気孔をふさいで,蒸散をさせないようにするものである。

A.葉と茎にワセリンを塗らない。

B.葉の表と裏にワセリンを塗り,茎にはワセリンを塗らない。

C.葉の裏にワセリンを塗り,葉の表と茎にワセリンを塗らない。

D.葉にはワセリンを塗らず,茎にのみワセリンを塗る。

(カ)A~Dの条件の中から2つ選び,葉の裏から蒸散する水の量を計算するには,どの組み合わせが最も適していますか。次の1~6の中から1つ選び,番号を書きなさい。

1.AとB 2.AとC 3.AとD 4.BとC 5.BとD 6.CとD

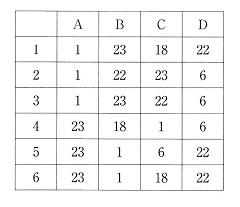

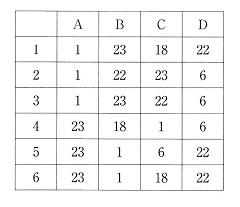

(キ)A~Dの条件において,蒸散量はどのようになったと考えられますか。蒸散量の組み合わせとして最も適するものを次の1~6の中から1つ選び,番号を書きなさい。なお,蒸散量の単位はmLです。

(ク)植物の蒸散を確認するものとして塩化コバルト紙を利用します。塩化コバルト紙の色の変化として最も適するものを,次の1-6の中から1つ選び,番号を書きなさい。

1.線色から黄色 2.黄色から緑色 3.赤色から青色

4.青色から赤色 5.緑色から青色 6.青色から緑色

【解説と解答】

(ア)ヘチマの花は5、葉は9です。

(答え)5・9

(イ)離弁花を選びます。

(答え)4

(ウ)6が違います。二酸化炭素も通ります。

(答え)6

(エ)ヘチマは主根と側根、こぶはなく成長点があります。

(答え)4・6

(オ)蒸散作用が働くのは日光があたり、風が強く、空気が乾いているときです。

(答え)2

(カ)葉の裏を残すので、AとCです。

(答え)2

(キ)Aが一番大きく、次がD、一番小さいのがBですから5。

(答え)5

(ク)塩化コバルトは水があると青から赤に変化します。

(答え)4

Newフリーダム進学教室からのお知らせ

2021年フリーダム進学教室 新年度募集

2020-2021 合格手帳 4・5年生用12ー1月号のお知らせ

2020-2021 合格手帳 6年生用12ー1月号のお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

欠点はなかなか直らないが

6年生の教室から

それなりの楽しみ方を

慶應進学館から

問題はやさしいが、入るのは難しい

4年生の保護者のみなさまへ中学受験パパママ塾「ONE」のご案内

「映像教材、これでわかるシリーズのご案内」(田中貴)

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内

にほんブログ村