2020年駒場東邦の問題です。

A君は,身の回りには「二酸化炭素に関わる現象やそれを利用した製品がいくつもあることに気づき,調べてみることにしました。(1)~(6)の問いに答えなさい。

I 消火器

A君は,中身がほぼ100%の二酸化炭素である消火器があることを知りました。そこで,二酸化炭素には火を消すはたらきがあるのか,調べてみることにしました。

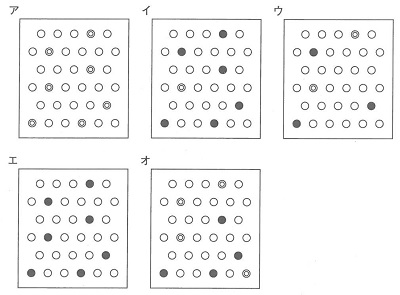

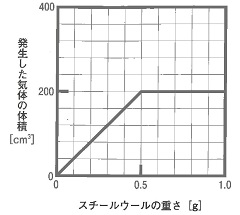

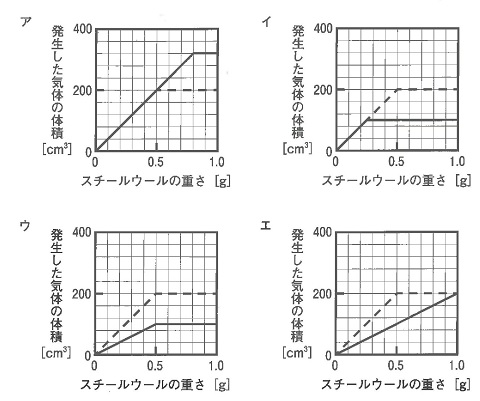

(1)空気中でものを燃やした時の気体の割合の変化を見るため,空気中の気体の体積の割合を教科書で調べたところ,ちっ素約78%,酸素約21%,二酸化炭素約0.03%,その他約0.97%であることがわかりました。箱の中に空気を入れ,火のついたろうそくを入れてふたをすると,少しの間燃え続け,ろうそくがなくなる前に火が消えて,箱の壁に水滴がつきました。ろうそくを燃やす前と,燃やした後の,箱の中にある気体の体積の割合を図で表したものとして,もっとも近いものをア~オから1つずつ選び,それぞれ記号で答えなさい。ただし,図中の○はちっ素,●は酸素,◎は二酸化炭素を表し,すべての図の中にある印(○●◎)の総数はそれぞれ33個です。また,2%以下の気体は図の中に示さないものとします。

(2)A君は,二酸化炭素に火を消すはたらきがあるのであれば,二酸化炭素を0.03%から79%まで増やせば,ろうそくの火はすぐに消えるのではないかと考えました。そこで,箱の中に体積の割合で21%の酸素と79%の二酸化炭素を入れ,火のついたろうそくを入れて観察しました。しかし,ろうそくの火はすぐには消えず,少しの間燃えてから消えました。空気中の酸素以外の気体が二酸化炭素に置きかわっても,火はすぐには消せないようです。それなのに,どうして二酸化炭素の消火器ですぐに火を消せるのか疑問に思って調べたところ,以下のようなことがわかりました。「酸素」という言葉を使って,( )にあてはまる内容を答えなさい。

『二酸・化炭素の入った消火器がすぐに火を消せるのは,二酸化炭素が炎から熱をうばうことによって炎の温度を低下させたり,二酸化炭素が( )ことによってものが燃えるのを防いでいたりするからである。』

Ⅱ ドライアイス

A君がお店でアイスクリームを買った際,店員さんが,ドライアイスのかけらが入っているビニール袋を保冷剤としてわたしてくれました。ドライアイスとは,二酸化炭素を低温で冷やして固体にしたものです。お店の人がわたしてくれたドライアイスの袋には,小さな穴があけてありました。

(3)ドライアイスの入ったビニール袋に穴をあけず,密閉したまま室温においておくと,どのようなことが起こると考えられるか,答えなさい。

(4)A君がもらったドライアイスを水に入れてみると,白い煙がたくさん出ました。この白い煙は,「二酸化炭素」と「水」のどちらでできているのか疑問に思ったA君は,次の2つの実験を行いました。この疑問を解決するのにより適切な実験を次の【実験1】【実験2】から選び,1または2の番号で答えなさい。また,その結果から,この白い煙は「二酸化炭素」と「水」のどちらでできていると考えられますか。下に合うように答えなさい。

白い煙は( )でできている。

【実験1】2つのビーカーに水と食用油を別々に入れ,それぞれにドライアイスのかけらを入れた。その結果,どちらの液体にもドライアイスは沈み,たくさんの泡が出たが,白い煙が観察されたのは水の入ったビーカーのみで,食用油の入ったビーカーからは白い煙が出なかった。

【実験2】ドライアイスのかけらを水の入ったビーカーに入れ,白い煙を発生させた。ビーカーの上に透明なビニール袋をかぶせ,白い煙が逃げないように袋の口を手でおさえた。次に,その袋の中に石灰水を入れ,よく振った。その結果,袋の中の石灰水は白くにごった。

Ⅲ 色の消える「のり」

(5)紙にぬってからしばらくすると色が消える青色の「のり」がありました。調べてみると,この「のり」には空気中の二酸化炭素が溶けることによって色が消える性質があることがわかりました。A君が,色の消えた「のり」に石けん水をつけると,また「のり」の色が青色になりました。これらの現象と同じ仕組みで起きている現象を次のア~オから2つ選び,記号で答えなさい。

ア.ジャガイモの断面にヨウ素液をたらすと青むらさき色になった。

イ.地面がぬれると土の色が濃くなったが,乾くと色がうすくなった。

ウ 赤色リトマス紙にアンモニア水をつけると青色になった。

エ.石灰水に二酸化炭素を通じると白くにごった。

オ.ムラサキキャベツの汁にレモン汁を入れると赤色になった。

Ⅳ 酸性雨

(6)A君は,新聞で酸性雨の問題を知りました。酸性雨について、次の文のような説明をするとき,1~3にあてはまる言葉や語句を【語群】のア~コから1つずつ選び,記号で答えなさい。

『本来,雨は空気中の( 1 )が溶けているため( 2 )であるが,( 3 )などが自然の中で変化し,雨に溶けることで酸性の強い「酸性雨」となり,河川や土壌を酸性にしたり,コンクリートを溶かしたりして,環境を汚染している。』

【語群】

ア.中性 イ.弱い酸性 ウ.弱いアルカリ性 エ.酸素 オ.塩酸 カ.二酸化炭素 キ.アンモニア ク.フロンガス ケ.化石燃料を燃やした時に出る気体 コ.洗剤を使ったあとの排水

【解説と解答】

(1)酸素が減って二酸化炭素が増えるモデルを選びます。窒素:酸素=26;7ですから酸素の粒は7つあり、それが燃える前ですからエ。燃えた後酸素は水と二酸化炭素になります。窒素は変わらず26粒なければいけないので、窒素以外のものが7粒あるのは、イしかないので、燃やした後はイ。

(答え)燃やす前 エ 燃やした後 イ

(2)酸素がある以上、その酸素がなくなるまで本来は消えません。しかし、二酸化炭素が酸素が近づくのを防げば、火を消すことができます。

(答え)炎の周りの酸素を押しのける

(3)中でドライアイスが溶けて二酸化炭素が増えて袋は破裂します。

(答え)袋の中の二酸化炭素が増えて,袋が破裂してしまう。

(4)白い煙の正体は冷やされてできた水滴です。したがって油の中にいれても白い煙はおきません。

(答え)1 水

(5)酸性、アルカリ性に関することです。空気中の二酸化炭素が溶けると酸性になって色が消え、アルカリ性である石けん水をつけるとまた色が戻ります。

(答え)ウ・オ

(6)雨は空気中の二酸化炭素が溶けているので弱い酸性を示しますが、二酸化硫黄や窒素酸化物など化石燃料を燃やしたあとにできる気体が混ざると酸性が強くなります。

(答え)1 力 2 イ 3 ケ

Newフリーダム進学教室からのお知らせ

冬期講習のお知らせ

2021年フリーダム進学教室 新年度募集

2020-2021 合格手帳 4・5年生用12ー1月号のお知らせ

2020-2021 合格手帳 6年生用12ー1月号のお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

ここで何とかしよう

6年生の教室から

国語のルーティン

慶應進学館から

栄光、聖光志望者

4年生の保護者のみなさまへ中学受験パパママ塾「ONE」のご案内

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内