2021年早稲田実業の問題です。

次の文章を読み, 以下の問1~問5に答えなさい。

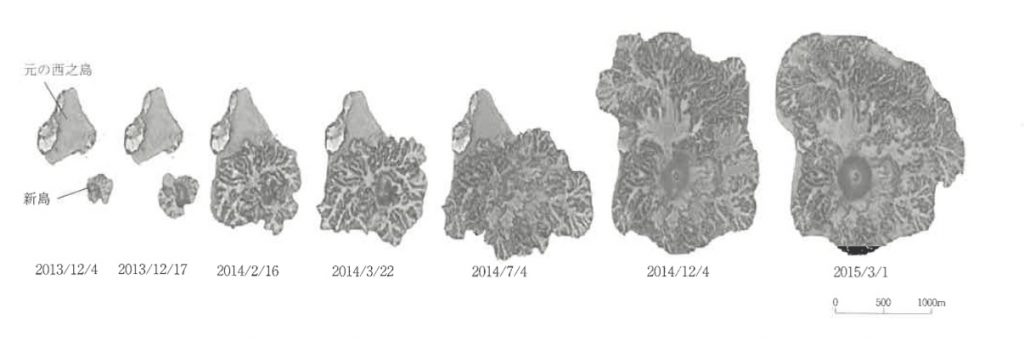

太平洋にある西之島という島の近くで,1973年に噴火が起こりました。その後2013年の噴火以降西之島の近くに新島が出現して, 元の西之島と一体となっていきました (下図参照)。この新島は,付近にある島々とは違い安山岩質溶岩からできています。しかし, 近年は玄武岩質溶岩に変わってきていることで注目されています。

問1 西之島の所在地を, 都道府県名で答えなさい。

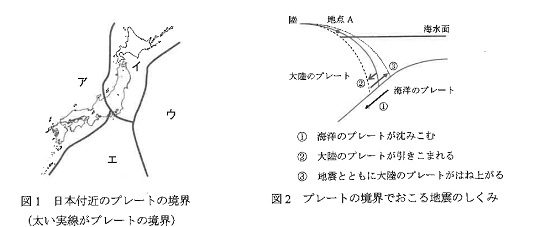

問2 この新島を生じさせているプレート名を2つ答えなさい。

問3 文章中にある安山岩質溶岩と玄武岩質溶岩は,それぞれ安山岩と玄武岩になります。この2つの岩石の共通点ついて,次の①~③について答えなさい。

① 火成岩における分類名を答えなさい。

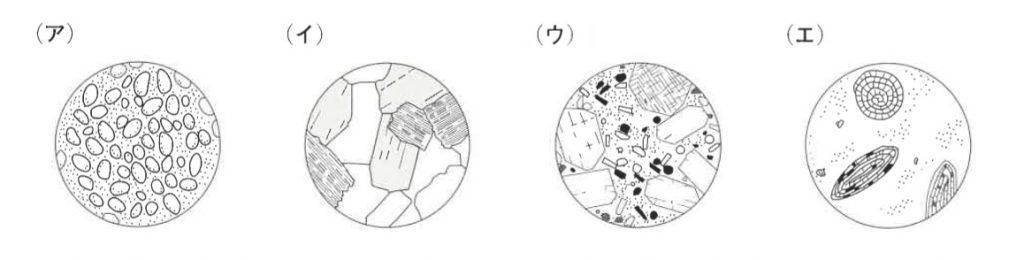

② これらの岩石の結晶の様子を表している図を,次の(ア) ~ (エ)から,正しいものを1つ選び記号で答えなさい。

③ これらの岩石の, 外見上の特徴を1つ答えなさい。

問4 噴火を続けて大ぎくなっている現在の西之島は, 将来的には海面下になってしまう可能性があります。次の(ア)~(エ)から,その原因として考えられないことを1つ選び記号で答えなさい。

(ア) 爆発的な噴火がおきて, 海面より上の部分が吹き飛ばされてしまうから。

(イ) 活発な噴火が続いているため,今後マグマがたまっていた場所が空になって陥没する可能性があるから。

(ウ) 今後噴出してくる溶岩の質が変わり, 溶岩ドームが出現し高温の火砕流によって, とかされてしまうから。

(エ) 海水による波の侵食によって,削られてしまうから。

問5 現在, 世界中の火山が活動期に入っているため, 各地の火山が活発に噴火をしはじめています。アメリカのハワイ島にあるキラウェア火山も2020年12月に再び噴火をしました。この火山は過去に何度も噴火を繰り返し,マグマを噴出してハワイ島の大地をつくつています。この火山はなだらかな形で,海岸の砂は黒いことで知られています。これらのことからキラウェア火山から噴出しているマグマの流動性とハワイ島をつくる岩石の名称の組み合わせとして正しいものを,次の(ア)~(カ)から1つ選び記号で答えなさい。

(ア)流動性は高く, 流紋岩から成る。

(イ)流動性は低く, 流紋岩から成る。

(ウ)流動性は高く, 安山岩から成る。

(エ)流動性は低く, 安山岩から成る。

(オ)流動性は高く, 玄武岩から成る。

(カ)流動性は低く, 玄武岩から成る。

【解説と解答】

問1 西之島は東京都に属します。

(答え)東京都

問2 日本は4つのプレートの上にありますが、西之島は太平洋上南に位置するので、太平洋プレートとフィリピン海プレートが関わっています。

(答え)太平洋プレート、フィリピン海プレート

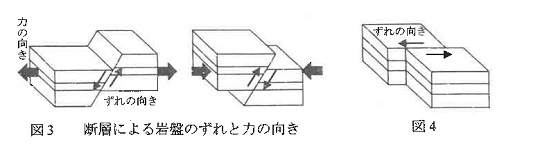

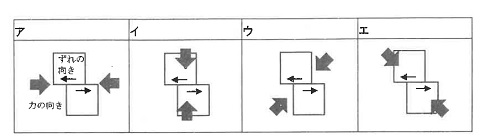

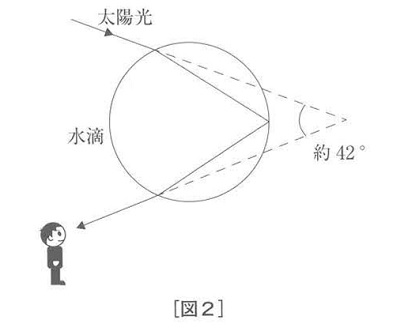

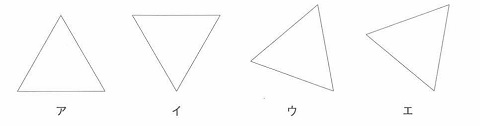

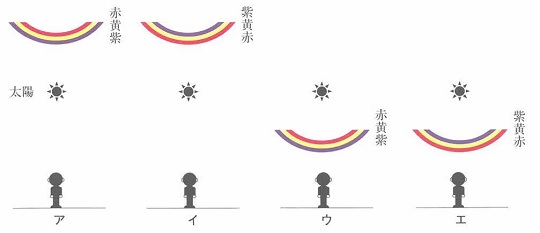

問3 火成岩の分類は深成岩と火山岩に分かれます。玄武岩も流紋岩も浅いところにあるので火山岩です。火山岩は二酸化ケイ素の含有量の違いで、酸性の流紋岩、中性の安山岩、苦鉄質岩の玄武岩に分かれます。流紋岩、安山岩、玄武岩の順に二酸化ケイ素の含有率が高く、この順で白っぽくなります。玄武岩が一番黒くなるのです。火山岩は急に冷やされててきる岩石ですから、細粒な基質(石基)の中に、比較的早い時期にマグマから結晶化した一部の鉱物結晶(班晶)が浮いているような組織(斑状組織)が特徴となります。細かい結晶があるので、ウが該当します。

(答え)①火山岩 ②ウ ③石基の中に斑晶がある。

問4 高温の火砕流によって溶かされることはありません。

(答え)ウ

問5 色が黒いことから玄武岩質です。火山がなだらかであることから、流動性は高いのでオ。

(答え)オ

New!!フリーダムオンラインからのお知らせ

今後、投稿のタイミングを定時以外に増やしていきます。投稿のタイミングをTwitterでお知らせしていますので、ぜひフォローしてください。

田中貴のTwitter

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

解法を覚える、はやめた方が良い

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内