2021年開成中学の問題です。

次の文章を読み,以下の問いに答えなさい。

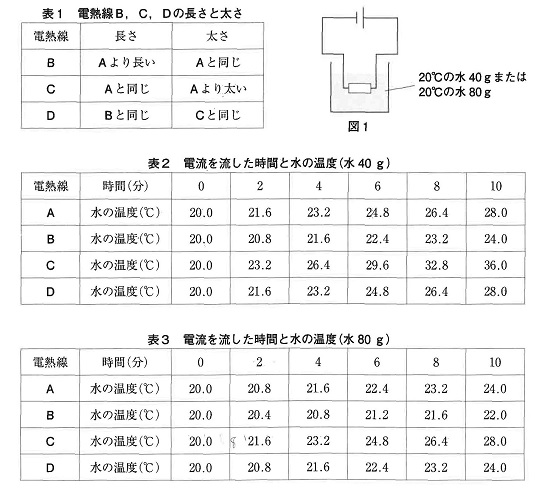

太郎君は,いろいろな生物を観察して,ある生物が別の生物にとてもよく似ていることがあることに気がつきました,似ている理由には、いろいろな場合があるようだったので,詳しく調べてみました。

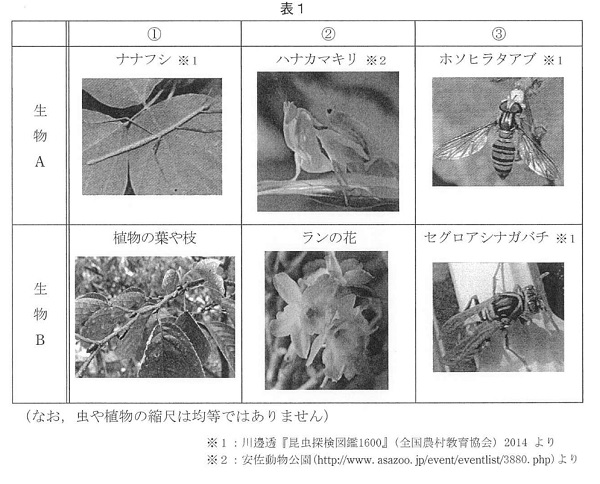

問1 表1の①~③の生物Aと生物Bの組み合わせにおいて,生物Aが生物Bに似ていることにより,生物Aにどのような利益があると考えられますか。最もよく当てはまると思われるものを下のア~ウの中からそれぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。

ア 他の生物に見つかりにくくなり,他の生物を捕まえて食べることが簡単になる。

イ 他の生物に見つかりにくくなり,他の生物に捕まって食べられてしまうことを避けやすくなる。

ウ 他の生物に見つかりやすくなるが,危険な生物と誤解させることによって,食べられてしまうことを避けやすくなる。

太郎君は,ある湖に生息する魚Aに興味を持ちました。この魚Aは,親が自分の巣に卵を産みます。卵を産んだ後も,親は巣を離れず,ふ化した稚魚(子供の魚)を食べようと襲ってくる魚Bを追い払うなど,稚魚を守る行動をします。

太郎君は,魚Aの稚魚は白黒の模様をしており,巣の周囲にいる巻貝Cの模様とよく似ていることに気がつきました。このことにどのような意味かあるのか調べてみようと思いました。

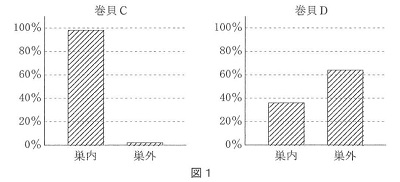

問2 太郎君は魚Aの巣内と巣外(巣のすぐ近く)で,稚魚に似ている巻貝Cと,稚魚には似ていない巻貝Dの数を数えてみました。その結果を巻貝の種類ごとに巣内と巣外の比率(割合)としてまとめたものが図1です。以下のア~エの中で,図1の結果を最もよく説明しているものを1つ選び,記号で答えなさい。ただし巣ができる前は,巻貝C,巻貝Dともにそれぞれかたよりなく分布していました。また,調べた面積は巣内と巣外でほぼ同じであるとします。

ア 魚Aの親魚は巻貝Cも巻貝Dも巣内に運んだ。

イ 魚Aの親魚は巻貝Cも巻貝Dも巣外に運んだ。

ウ 魚Aの親魚は巻貝Cを巣内に運び,巻貝Dは巣外に運んだ。

エ 魚Aの親魚は巻貝Cを巣外に運び,巻貝Dは巣内に運んだ。

問3 太郎君は「稚魚は巻貝Cに似ていることによって魚Bに襲われにくくなっている」という予想をたてました。この予想が正しいことを確かめるには,図1の状態からどのように変化させる実験を行い,どのような結果が得られればよいですか。次のア~エの中から1つ選び,記号で答えなさい。ただし,魚Bは巻貝を食べないものとします。

ア 巣内の巻貝Cを巣外に人工的に移動させると,稚魚が生き残る割合が低くなる。

イ 巣外の巻貝Cを巣内に人工的に移動させると,稚魚が生き残る割合が低くなる。

ウ 巣内の巻貝Dを巣外に人工的に移動させると,稚魚が生き残る割合が低くなる。

エ 巣外の巻貝Dを巣内に人工的に移動させると,稚魚が生き残る割合が高くなる。

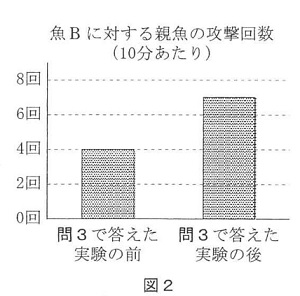

問3で答えた実験を行っても、実際には稚魚が生き残る割合は変わりませんでした。不思議に思った太郎君は,巣の親魚の行動をよく観察してみたところ,問3で答えた実験の前と後で,親魚が魚Bを迫い払う回数が変化することに気がつきました。

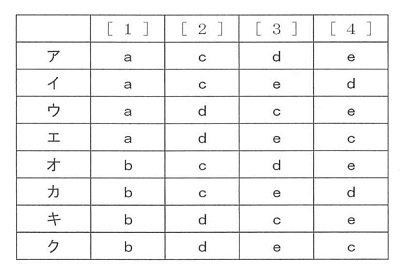

問4 これらの結果からいえることを示した以下の文章の[1]~[4]には,次のa~eのいずれかの選択肢が入ります。選択肢の組み合わせとして最も適当なものを以下のア~クの中から1つ選び,記号で答えなさい。

a 巻貝C b 巻貝D c 魚Aの親魚

d 魚Aの稚魚 e 魚B

巣内の[1]の数が少ないと,[1]に似ている[2]が[3]に見つかりやすくなる。その結果,[4]が[3]を追い払う行動が増える。

問5 以下の(1), (2)に,下線部(-)および図2をもとにして答えなさい。

(1)魚Aの親魚が,魚Aの稚魚に似ている巻貝Cを運ぶことで,直接利益を得ている生物はどれですか。問4のa~eの中から1つ選び,記号で答えなさい。

(2)(1)で答えた生物には,どのような利益がありますか。 20字以内で答えなさい,

問1 ナナフシは食べられることが少なくなります。ハナカマキリは捕食がしやすくなります。ウはアシナガバチに似ているので襲われることが減ります。

(答え)① イ ② ア ③ ウ

問2 稚魚に似ている巻貝Cを巣内に運び、巻貝Dは外へ運んだので差が大きく開きました。

(答え)ウ

問3 巣内の巻貝Cを巣外に人工的に移動させると,稚魚が生き残る割合が低くなるはずです。

(答え)ア

問4 巣内の巻貝Cの数が少ないと,巻貝Cに似ている魚Aの稚魚が魚Bに見つかりやすくなる。その結果,魚Aの親魚が魚Bを追い払う行動が増えることになります。

(答え)エ

問5 利益を得ているのは親です。親は魚Bを追い払う労力が減ります。

(答え)(1) C (2)稚魚を襲う魚Bを追い払う労力が減る。

今後、投稿のタイミングを定時以外に増やしていきます。投稿のタイミングをTwitterでお知らせしていますので、ぜひフォローしてください。

田中貴のTwitter

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

解説を読んで自分で進む

5年生の担任から

カリキュラムテストは絶対評価で良い

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内

</a

</a