2021年豊島岡の問題です。

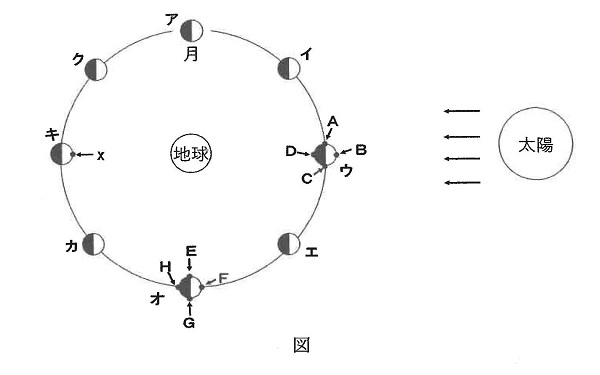

下の図は,地球の北極上空から見た太陽・地球・月の位置関係を模式的に表したものです。以下の問いに答えなさい。

(1)月が図のキの位置のときの月面上の点Xは,月がウ,オの位置のときでは,A~D,E~Hのどの点にありますか。それぞれ選び,記号で答えなさい。

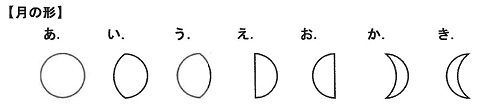

(2)東京の真南の空に,上弦の月が見えました。この日から15日後の【月の形】をあ~きから,15日後の月が地平線からのぼってくる【時刻】をく~そから,最も適当なものをそれぞれ選び,記号で答えなさい。

【時刻】

く.午前3時頃 け,午前6時頃 こ.午前9時頃 さ.正午頃 し.午後3時頃 す.午後6時頃 せ.午後9時頃 そ.真夜中頃

(3)次の文章の( 1 )~( 4 )に入る最も適当な語句をそれぞれの【解答群】から選び,記号で答えなさい。

月は27.3 日で地球の周りを1周します。東京で翌日の同時刻に月を見ると,前日の位置より約( 1 )度,( 2 )へ移動して見えます。

また,月が南中する時刻は,翌日には約( 3 )分( 4 )なります。

【1の解答群】

あ.1 い.10 う.11 え.12 お.13 か.14 き.15

【2の解答群】

あ.東から西 い.西から東 う.南から北 え.北から南

【3の解答群】

あ.12 い.13 う.24 え.26 お.36 か.39 き.48 く.52

け.60 こ.65

【4の解答群】

あ.早く い.遅く

【解説と解答】

(1)満ち欠けの周期が30日ですから、キからウまでは15日、キからオまでは7日かかります。したがってウっではDの位置に、オではEの位置に行きます。

月がウの位置 D 月がオの位置 E

(2)上弦の月から15日後は下弦の月になるので、月の形はお、上ってくる時刻は真夜中になります。

形 お 時刻 そ

(3)360÷27.3=13.1ですが、地球も1日1°公転しているので、13-1=12が1の答えになります。西から東に移動して見えます。したがって1440分÷360×12=約48分、遅くなります。

(答え)1 え 2 い 3 き 4 い

New!!フリーダムオンラインからのお知らせ

今後、投稿のタイミングを定時以外に増やしていきます。投稿のタイミングをTwitterでお知らせしていますので、ぜひフォローしてください。

田中貴のTwitter

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

子どものことだと煽られやすい

5年生の担任から

ペースの自由は効率化の戦略

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内