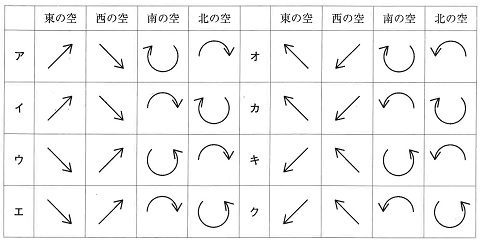

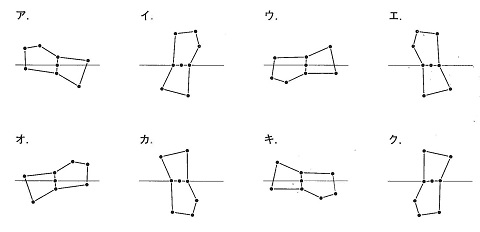

2021年聖光学院の問題です。

長さ60cm の細くて軽い棒,重さ40gのおもり,金属Aや金属Bでできたいくつかの物体を使って,[実験1]~[実験6]をおこないました。あとの(1)~(9)の問いに答えなさい。ただし,金属Aと金属Bの密度はそれぞれ5g/cm3と4 g/cm3で,水の密度は1g/cm3とします。

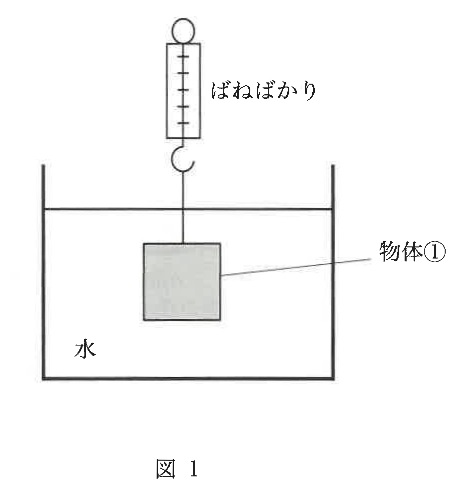

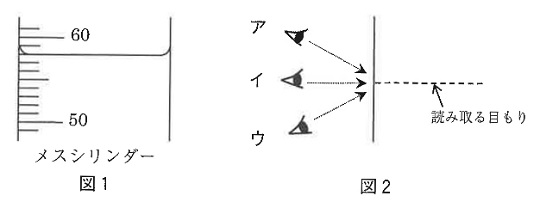

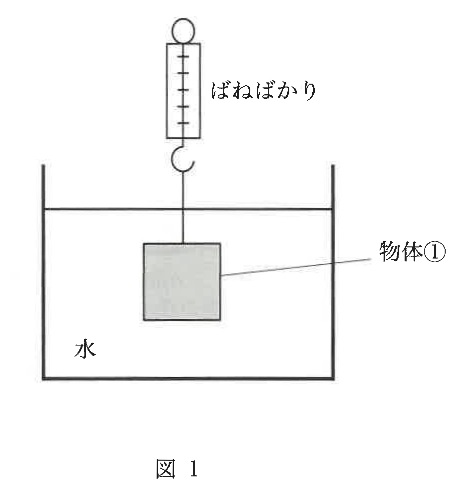

[実験1] 図1のように,金属AでできたI辺が5cmの立方体の形をした物体①を水の中に沈めたときの,ばねばかりの示す値を調べました。

(1) ばねばかりの示す値は何gですか。

[実験2]図2のように,金属Aでできた直方体の形をした物体②と,重さ40gのおもりをつり下げたところ,棒は水平になりました。このとき,物体②は棒の真ん中から10 cm の場所に,おもりは棒の真ん中から20 cm の場所に,ばねばかりは棒の真ん中に結び付けられていました。

(2) 物体②の体積は何cm3ですか。

(3) ばねばかりの示す値は何gですか。

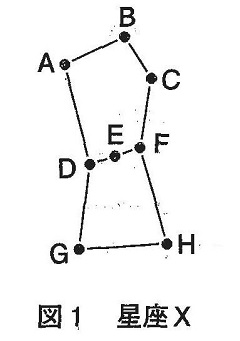

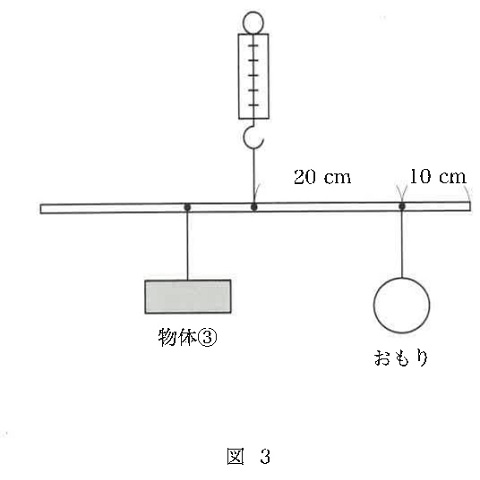

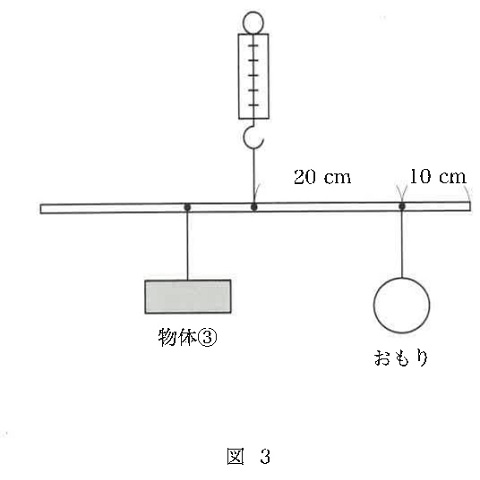

[実験3]図3のように,金属Bでできた直方体の形をした物体③と,重さ40gのおもりをつり下げたところ,棒は水平になりました。このとき,おもりは棒の真ん中から20 cm の場所に,ばねばかりは棒の真ん中に結び付けられていました。また,物体③の体積は25cm3でした。

(4) 物体③は,棒の真ん中から何cmの場所に結び付けられていますか。

[実験4] 図4のように,物体②と物体③を棒のX点とY点にそれぞれつり下げたところ,棒は水平になりました。このとき,ばねばかりは棒の真ん中に結び付けられていました。次に,棒を手で支えながら水に入れて,水中でも棒が水平になるようにしたあと,棒から手をはなしました。

(5)水中で棒から手をはなしたときの,物体にはたらく力や棒の傾き方について,正しく説明しているものはどれですか。次の(ア)~(カ)の中から2つ選び,記号で答えなさい。

(ア) 空気中ではかった重さから浮力の大きさを引いた値を比べると,物体②の方が物体③よりも大きい。

(イ) 空気中ではかった重さから浮力の大きさを引いた値を比べると,物体③の方が物体②よりも大きい。

(ウ) 空気中ではかった重さから浮力の大きさを引いた値を比べると,物体②と物体③とで同じである。

(エ) 棒のX点がY点よりも低くなるように,棒は傾き始める。

(オ) 棒のT点がX点よりも低くなるように,棒は傾き始める。

(カ) 棒は傾かないで水平のままである。

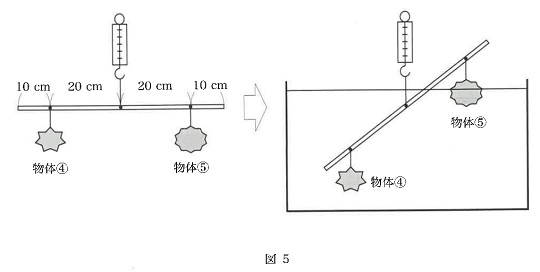

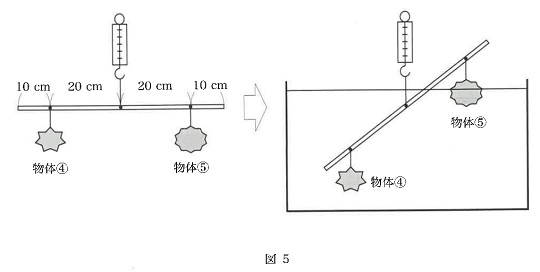

[実験5] 図5のように,重さ80 g の物体④と物体⑤をつり下げたら,棒は水平になりました。このとき,どちらの物体も棒の真ん中から20 cm の場所に,ばねばかりは棒の真ん中に結び付けられていました。次に,[実験4]と同様に棒を手で支えながら水に入れました。そして,手をはなしてしばらくすると,棒は止まり,物体⑤の一部は空気中に出ていました。

(6)物体④と物体⑤のうち一方は金属Aでできており,もう一方は金属Bでできています。この実験結果から,それぞれの物体がどちらの金属でできているかがわかります。その理由を説明した次の文章の( あ )~( う )にあてはまる言葉や記号を答えなさい。

物体⑤が浮いたことから,手で支えながら水に入れたとき,物体⑤にはたらく( あ )の方がより大きく,物体⑤の体積の方がより( い )とわかる。また,2つの物体の重さは等しいので,物体⑤が金属( う )でできていることがわかる。

(7) 物体⑤の空気中に出ていた部分の体積は何cm3ですか。

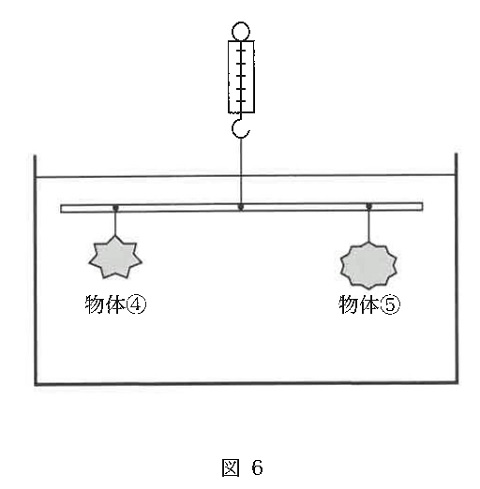

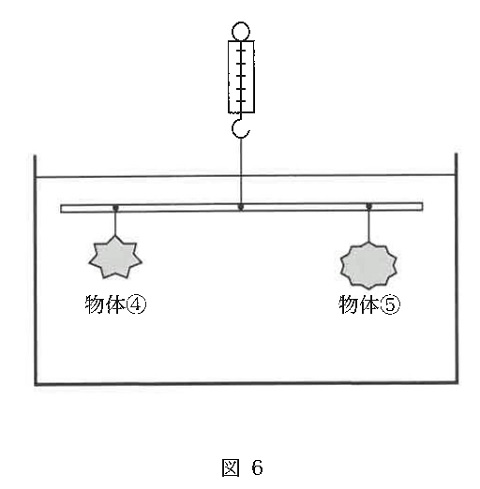

[実験6][実験5]のあとに物体⑤を棒に結び付ける場所を左右どちらかに動かしたところ,図6のように物体④も物体⑤も水中に入り,しばらくすると棒は水平になりました。

(8)物体⑤を棒に結び付ける場所は,左右どちらへ何cm動かしましたか。ただし,答えが割り切れない場合は,小数第2位を四捨五入して小数第1位まで答えなさい。

(9)ばねばかりの示す値は何gですか。

【解説と解答】

(1)体積は5×5×5=125cm3です。金属Aの密度は5g/cm3なので、重さは5×125=625gです。全部水の中に入っていますから125gの浮力を受けるので、ばねばかりは

625-125=500gの値を示します。

(答え)500g

(2)棒に重さはないので、20×40÷10=80gが物体②の重さです。物体②も金属Aでできているので、80÷5=16cm3です。

(答え)16cm3

(3)ばねばかりの値は80+40=120gです。

(答え)120g

(4)物体③の体積は25cm3で金属Bでできているので重さは4×25=100gです。

20×40÷100=8cm

(答え)8cm

(5)物体②は重さ80g、体積は16cm3 物体③は重さ100g 体積が25cm3です。したがって空中にあるとき、Xから支点:支点からYは5:4です。

水に入れた時、物体②は64g、物体③は75gで64×5:75×4=320:300ですから物体②の方が下がります。

(答え)イ、エ

(6)どちらも重さは80gですから、金属Aでできている方は体積が16cm3、金属Bでできている方は体積が20cm3です。浮力を得ると、金属Aでできている方は64g、金属Bでできている方は60gになりますから、金属Aでできている方が沈みます。

(答え)あ 浮力 い 大きい う B

(7)物体⑤は受ける浮力を16gにしないといけないので、4cm3浮きます。

(答え)4cm3

(8)両方とも水の中に入っているので、物体④が64g、物体⑤が60gです。64×20÷60=21.33≒21.3cmですから右へ1.3cm動かしました。

(答え)右へ1.3cm

(9)ばねばかりの示す重さは60+64=124g

(答え)124g

New!!フリーダムオンラインからのお知らせ

夏期講習のお知らせ

今後、投稿のタイミングを定時以外に増やしていきます。投稿のタイミングをTwitterでお知らせしていますので、ぜひフォローしてください。

田中貴のTwitter

New

2021 合格手帳 5年生用夏休み特集号のお知らせ

2021 合格手帳 6年生用夏休み特集号のお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

だからあなたはダメなのよ

6年生の担任から

入試に焦点を合わせる

慶應進学館から

慶應普通部、学校説明会

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内

にほんブログ村