2020年雙葉中学の問題です。

2019年は,アメリカ航空宇宙局(NASA)のアポロ11号が月面に着陸Lてから50年でした。月は私たちにもっとも身近な天体の一つです。

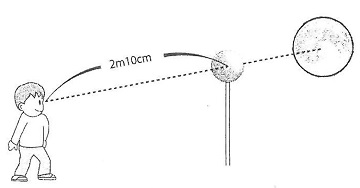

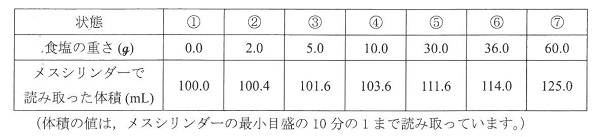

問1 ある満月の夜に,図のような,棒に立てた直径2cmのスーパーボールから約2mはなれると満月はスーパーボールにかくれました。どこでぴったり隠れるかを調べたら,スーパーポールから2m10cmはなれたところから見たときでした。

地球から月までの距離を384400kmとすると,月の直径は何kmになりますか。小数点以下を四捨五入して,整数で答えなさい。

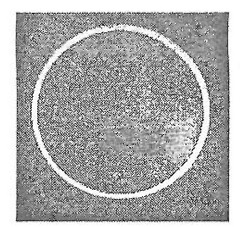

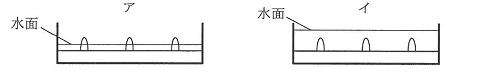

ある天体が他の天体の一部または全部をおおいかくす現象を「食」といいます。太陽がかくされてしまう現象を日食といい,2012年には図のような金環日食が見られました。これは2030年に再び北海連で見ることができます。また,2035年には北陸から北開泉で太陽がすべて月にかくされてしまう皆既日食が見られます。

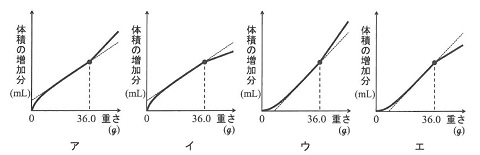

問2 太陽観察用のメガネを使用して,ある日の太陽で問1と同じように調べると,2m5cmのところでぴったりかくれて見えました。もしこの日に日食が起きたならば,金環日食(ア)と皆既日食(イ)のどちらが起こりますか。アまたはイで答え,その理由を説明しなさい。ただし,地球から見た月の大きさは問1と同じとします。

問3 地球から太陽までの距離は変わらないものとしたとき,金環日食になったり皆既日食になったりするのはなぜですか。

NASAはアポロ計画以来となる月の有人探査を2024年に行うアルテミス計画を発表し,日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)も技術協力などを行うことが発表されました。人類が再び月面に立つ日が来るのも,そう遠い日ではありません。

問4 きっと月面では地球が太陽をかくす日食を見ることができるでしよう。そのとき,地球ではどのような天文現象が見られますか。

問5 月面に立った人類が皆既日食を見ることができたならば,それは地球で見る皆既日食と比べてどのようなちがいがあると思いますか。

【解説と解答】

問1 210:2=384400:X からX=3660.9 なので四捨五入して3661km

(答え)3661

問2 太陽の方が月より大きく見えますから、全部隠れることがないので、金環日食になります。

(答え)記号 ア 理由 月と比べて太陽の方が大きく見えるから。

問3 日食は太陽と地球の間に月が入り、月が太陽を隠すからですが、地球と月の間の距離は常に同じではないので、金環日食になったり、皆既日食になったりします。

(答え)地球から月までの距離が一定でないから。

問4 月→地球→太陽の順ですから、地球から見ると地球の影に月が入るので月食が起こります。

(答え)月食

問5 太陽を遮るものが地球ですから、月に比べて大きいので広い範囲で長い時間観測することができるでしょう。

(答え)広い範囲で長い時間観測できる。

【NEW!】フリーダム進学教室からのお知らせ

2020夏期講習のご案内

2020 合格手帳4ー6月号を差し上げています。

無料です。

2020合格手帳4ー6月号申し込み【5年生用】

2020合格手帳4ー6月号申し込み【6年生用】

中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

目標を小分けにする

5年生の教室から

マイペースで進む

慶應進学館から

理科計算

4年生の保護者のみなさまへ中学受験パパママ塾「ONE」のご案内

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内