2020年桜蔭中学の問題です。

つぎの文章を読み、あとの問いに答えなさい。

図1は、2015年のある月から3年間の、マウナロア(北緯19度)、綾里(北緯39度)、グリム岬(南緯40度)における二酸化炭素濃度(単位ppm:1ppm=0.0001%)を、図2は図1と同時期の二酸化炭素の世界平均濃度を示したものである。

二酸化炭素の放出源が(ア)半球に多く存在するため、(ア)半球で濃度が高く、(イ)半球で低い。また、季節による変化は主に陸上の生物の活動によるものであり、夏に(1)植物の(ウ)が活発化することで濃度が(エ)し、冬には生物の呼吸や、(2)菌類・細菌類の土中の有機物の分解活動が優勢となって濃度が(オ)する。

歯類・細菌類による濃度が最大となる時期は、北半球と南半球では異なる。また、季節による濃度の差は、北半球の中・高緯度では大きいが、(3)北半球の低緯度や(4)南半球では小さい。そのため、図2で示す二酸化炭素の世界平均濃度は北半球の影きょうを強く受ける。

問1(ア)~(オ)にあてはまる語句を書きなさい。

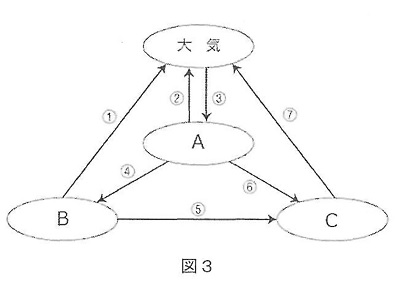

問2 右の図3は、生態系を構成する大気、動物、植物、菌類・細菌類(分解者)の間の炭素の移動のようすを簡単に示したものです。なお、図中のA、B、Cは、動物、植物、菌類・細菌類のいずれかです。また、炭素は大気中では二酸化炭素として、生物のからだの中ではでんぷんなどの有機物として存在しています。

文章中の下線部(1)、下線部(2)を示す矢印の番号を、図3の①~⑦からそれぞれ選んで番号で答えなさい。

問3 下線部(3)、(4)で季節による濃度の差が小さくなる理由として最もふさわしいものを、つぎのあ~えからそれぞれ選び、記号で答えなさい。

あ.陸地の面積が小さく、生物の総重量が少ないため。

い.海の面積が大きく、湿度が高いため。

う.年間を通して温暖で、多種類の生物が生育できるため。

え.年間を通して日光が十分に当たり、葉がしげっているため。

問4 図1のX~Zのグラフが示す地点の組み合わせとして正しいものをつぎのあ~かから1つ選び、記号で答えなさい。

X Y Z

あ.マウナロア 綾里 グリム岬

い.マウナロア グリム岬 綾里

う.綾里 マウナロア グリム岬

え.綾里 グリム岬 マウナロア

お.グリム岬 マウナロア 綾里

か.グリム岬 綾里 マウナロア

問5 図2のa~dは、3月、6月、9月、12月のいずれかを示しています。12月はa~dのどれにあてはまるか、記号で答えなさい。

問6 つぎの文章中の(カ)、(キ)にあてはまる語句を書きなさい。

地球温暖化問題に関する国際的な枠組みを設定した条約が、「気候変動に関する国際連合枠組み条約」である。この条約の第3回締約国会議(COP3)で採択された「(カ)議定書」は、先進国のみに温室効果ガスの排出削減目標を課す枠組みである。2015年に開かれたCOP21では、2020年以降の気候変動対策について、先進国、開発途上国を問わず全ての締約国が参加する公平かつ実効的な法的枠組みである「(キ)協定」が採択された。

【解説と解答】

問1 二酸化炭素の放出源は北半球に多い。植物の光合成の活動が活発になれば、二酸化炭素は吸収されるので濃度は低下します。有機物の分解活動が活発になると、濃度は上昇します。

(答え)ア 北 イ 南 ウ 光合成 エ 低下 オ 上昇

問2 Aが植物、Bが動物、Cが菌類、細菌類。炭素の移動ですから、③が光合成の活動。菌類が分解して炭素を大気に戻すので(2)は⑦。

(答え) (1)③ (2)⑦

問3 北半球の低緯度は年間を通して日光が充分に当たっています。一方南半球は陸地の面積が小さいので、生物の総重量が小さいのです。

(答え) (3)え (4)あ

問4 南半球のグリム岬がZと決まります。マウナロアの方が植物の光合成の活動は活発になるので、Xと決まるからう。

(答え)う

問5 a 9月 b 12月 c 3月 d 6月となります。一番下がるのは光合成が活発に行われた夏を終える9月です。

(答え)b

問6 カが京都議定書。キはパリ協定。

(答え)カ 京都 キ パリ

【NEW!】フリーダム進学教室からのお知らせ

【海外で外出禁止になり、塾・学校とも閉鎖になった国や地域の皆様へ】

時差対応について

【NEW!】フリーダム進学教室からのお知らせ

2020 合格手帳4ー6月号を差し上げています。

無料です。

2020合格手帳4ー6月号申し込み【5年生用】

2020合格手帳4ー6月号申し込み【6年生用】

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

9月新学年案浮上

5年生の教室から

どうやって遊ぶか?

慶應進学館から

湘南の理科

4年生の保護者のみなさまへ中学受験パパママ塾「ONE」のご案内

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内