2021年桜蔭中学の問題です。

つぎの文章を読み,あとの問いに答えなさい。

現在では,季節に関係なく1日を24等分したものを1時間とする定時法が用いられていますが,江戸時代の日本では日の出と日の入りの時刻をもとにした不定時法が用いられていました。

この不定時法では日の出の30分前を「明け六つ」,日の入りの30分後を「暮れ六つ」と呼び,「明け六つ」から「暮れ六つ」までを昼とし,それを6等分して昼の一刻とします。同じように「暮れ六つ」から「明け六つ」までを夜とし,それを6等分して夜の一刻とします。したがって,1日の中でも昼と夜の一刻の長さは異なり,季節によっても一刻の長さは変化します。

不定時法の時刻は日の出前の「明け六つ」に続き,昼は一刻ごとに「五つ」「四つ」「九つ」「八っ」「七つ」と進み,日の入り後の「暮れ六つ」になります。「暮れ六つ」に続き,夜は「五つ」「四つ」「九つ」「八つ」「七つ」と進み,つぎの日の「明け六つ」になります,

当時,機械式の時計を持っていない人たちも「時の鐘」の鳴る回数や影の長さから時刻を読み取る紙製の携帯用日時計などによって時刻を知ることができました。「時の鐘」は人々に気がつかせるためにまず鐘を3回打ち,その後「明け六つ」であれば6回鐘を打ちました。

問1 夏のある日,日の出時刻は4時30分,日の入り時刻は19時でした。

(1)この日の昼の一刻の長さは何分ですか。

(2)この日の昼,「時の鐘」が3回のあとに9回鳴りました。その時刻は何時何分ですか。

問2 冬のある日,Aさんは夜の「九つ」にそば屋に行き,翌日は夜の「四つ」に行きました。この2日間はともに日の出時刻は7時,日の入り時刻は17時であるとします。Aさんが2日目そば屋に行ったのは前日に比べて何時間何分早い,または,おそい時刻ですか。何時間何分かを答え,「早い」,または,「おそい」を丸で囲みなさい。

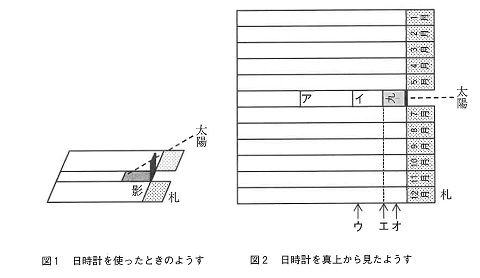

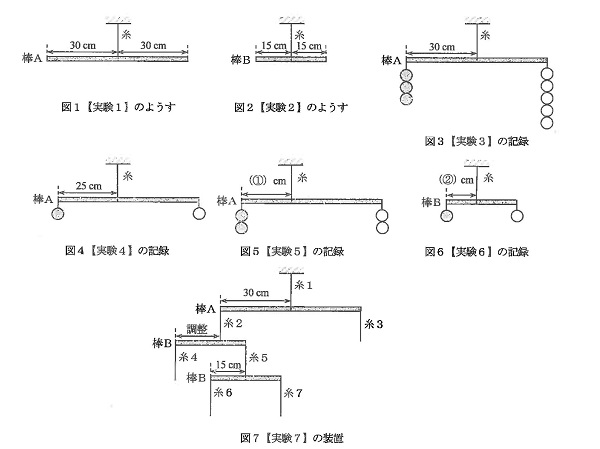

問3 下線部の日時計をまねて,暦を現在のものに直し,時刻は不定時法のままにした日時計を作りました。図1は6月のある日にこの日時計を使ったときのようすです。6月と書かれた札を折って垂直に立て,札を太陽の方角に向けて水平な地面に置きます。このときの影の長さからおおよその時刻を読み取ります。図2は日時計を真上から見たようすです。九と書いてある線まで影が伸びていれば「九つ」を意味しています。実際には各月のところに時刻を表す線と数字が書いてありますが,図2では一部しか書いてありません。

(1)図2のア,イには一方に四(「四つ」を表す),他方に五(「五つ」を表す)が入ります。五が入るのは図2のア,イのどちらですか。

(2)12月の九の線の位置を図2のウ~オから選び,記号で答えなさい。

【解説と解答】

問1

(1)4時30分に日の出ですから明け六つが4時。日の入りが19時ですから、暮れ六つが19時30分なので、その間が15時間30分=930分です。これを6等分するので930÷6=155分が昼の一刻。

(答え)155

(2)時の鐘が9回なったので九つは、最初から4番目。

4時+155×3=4時+465分=4時+7時間45分=11時45分。

(答え)11時45分

問2

日の出が7時なので明け六つが6時30分、日の入りが17時なので、暮れ六つが17時30分。昼の時間は11時間=660分ですから夜の時間は13時間=780分 780÷6=130分が夜の一刻ですから、夜四つの方が夜の一刻分早いので130分=2時間10分早くなります。

(答え)2時間10分早い

問3

(1)昼の五つの方が早いので、その分影は長くなるからアが昼五つ。

(答え)ア

(2)12月は南中高度が低くなるので、影は長くなるからウ。

(答え)ウ

今後、投稿のタイミングを定時以外に増やしていきます。投稿のタイミングをTwitterでお知らせしていますので、ぜひフォローしてください。

田中貴のTwitter

New洗足学園進学館からのお知らせ

2021年洗足学園入試対策説明会のお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

ぎりぎりを狙いすぎ?

5年生の教室から

習い事をやめない工夫をしよう

慶應進学館から

慶應中等部、理科の入試傾向

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内