学習院中等科の問題です。

水に食塩やミョウバンのつぶをとかす実験をしました。ビーカーの中に水を入れて,そこに薬品をとかしました。薬品をとかすときにガラス棒を用いて静かにAかき混ぜました。

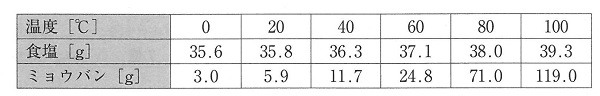

下の表は,ある温度の時に水100gにとかすことができる薬品の量を表しています。

A

[実験1]20℃の水100gが入ったビーカーa,bがあります。ビーカーaに食塩を20g,ビーカーbにミョウバンを20g入れ,それぞれB別のガラス棒でかき混ぜました。

[実験2]100℃まで熟した水が入ったビーカーCに,食塩をとけるだけとかしたら13.8gとけました。

[実験3]60℃に温めた水180gが入ったビーカーdにミョウバンをとけるだけとかしました。その後,ビーカーdを0℃まで冷やしました。

(問1)下線部Aのようにする理由について最も正しいものを選び,記号で答えなさい。

ア.薬品のつぶをつぶすため。

イ.水温を上げるため。

ウ.水中に薬品を均一にいきわたらせるため。

エ.薬品が水と接する機会を増やすため。

(問2)下線部Bのように,ガラス棒を変えた理由を答えなさい。

(問3)実験1で,とけ残りが生じるビーカーの記号を示し,どのくらいの量がとけ残るのかを答えなさい。

(問4)実験2のビーカーCに入っていた水の量を答えなさい。割り切れない場合は,小数第2位を四捨五入して答えなさい。

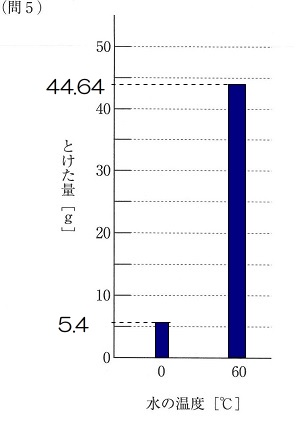

(問5)実験3のビーカーdで,各温度でとけているミョウバンの量を棒グラフで示しなさい。定規を使わずにかきなさい。

(問6)実験3で,0℃にしたときに固体として出てくるミョウバンの量を答えなさい。

【解説と解答】

(問1) かきまぜるのは薬品が水とふれる機会を増やすためです。

(答え)エ

(問2)他の物質が混じることのないようにするためです。

(答え)他の物質が混じらないようにするため。

(問3)食塩は全部とけますが、ミョウバンは20-5.9=14.1gとけのこります。

(答え)b 14.1g

(問4)100℃では水100gに対して食塩が39.3g溶けます。

100×13.8÷39.3=35.11から35.1g

(答え)35.1g

(問5)

(答え)60℃で100gの水にミョウバンは24.8g溶けるので、180gの水であれば24.8×1.8=44.64g 0℃では3.0×1.8=5.4g

(問6)

44.64-5.4=39.24g

(答え)39.24g

2019-2020 合格手帳12ー1月号を差し上げています。

以下からお申込ください。

無料です。

2019ー2020合格手帳6年生入試直前号申し込み

2019ー2020合格手帳4.5年生12-1月号申し込み

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

5年生の教室から

新5年生からスタートする理由

算数オンライン塾

11月17日の問題

4年生の保護者のみなさまへ中学受験パパママ塾「ONE」のご案内