2021年明大明治の問題です。

次の文章を読み,問いに答えなさい。

昨年の夏は,a各地で猛烈な暑さとなりました。なかでも,8月17日には静岡県浜松市でb国内観測史上最高気温と同じ気温を記録しましたが,気象庁はc高気圧の影響で中部地方や近畿地方のd暖かい空気が,山を越えてさらに暖まって浜松市に流れ込んだことが原因と説明しています。

また,例年e台風の被害も報告されています。近年,台風の中心付近の風速を気象衛星の画像から割り出す新手法が開発されたり,台風に発達する見込みの熱帯低気圧について,5日先の進路予報が提供されるようになり,防災対策に役立つことが期待されています。

(1)下線部aについて,猛暑日の説明として正しいものを選び,ア~オの記号で答えなさい。

ア 最高気温が25℃以上の日

イ 最高気温が30℃以上の日

ウ 最高気温が35℃以上の日

エ 最低気温が25℃以上の日

オ 最低気温が30℃以上の日

(2)下線部bについて,この日浜松市で観測された最高気温は何℃ですか。最も近いものを選び,ア~オの記号で答えなさい。

ア 35℃ イ 38℃ ウ 41℃ エ 44℃ オ 47℃

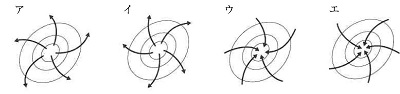

(3)下線部cについて,高気圧の地表付近の風の吹き方を表した図として正しいものを選び,ア~エの記号で答えなさい。

(4)下線部dの現象の名称を答えなさい。

(5)下線部dの現象がおきる理由として正しいものを選び,ア~エの記号で答えなさい。

ア 山を越えた暖かい空気は,山を越える前と比べて風速が大きいから。

イ 山を越えた暖かい空気は,雲を発生させながら山を下っていくから。

ウ 山を越えた暖かい空気は,乾燥していて温度が上がりやすいから。

エ 山を越えた暖かい空気は,温暖前線をつくり上昇気流が発生するから。

(6)下線部eの台風に関する説明として正しいものを選び,ア~オの記号で答えなさい。

ア 台風の中心付近にできる雲のない部分を台風の目とよぶ。

イ 台風の目は,一般的に勢力が強いほどはっきりみえる。

ウ 台風の中心から南西方向に伸びる前線を寒冷前線という。

エ 台風の勢力が弱まると,通常温帯低気圧に変化する。

オ 日本付近に近づいた台風が北東に進むことが多いのは,主に夏の季節風の影響である。

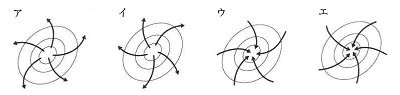

(7)下線部eについて,台風の地表付近の風の吹き方を表した図として正しいものを選び,ア~エの記号で答えなさい。

【解説と解答】

(1) 猛暑日とは最高気温が35℃以上の日をいいます。

(答え)ウ

(2)2020年8月17日正午過ぎ、静岡県浜松市で気温が41.1℃まで上がりました。

(答え)ウ

(3)高気圧は時計回りに外側に噴出していきます。

(答え)イ

(4)フェーン現象です。

(答え)フェーン現象

(5)山を越えた暖かい空気は乾燥しているので、高度が下がるにつれて温度が上がりやすくなります。

(答え)ウ

(6)前線は暖かい空気と冷たい空気の境目です。熱帯や亜熱帯で発生・発達する台風の中心付近は大量の水蒸気を含んだ暖かい空気でおおわれていますので、前線はありません。台風が日本付近で北東方向に進むのは偏西風によるものです。

(答え)アイエ

(7)反時計回りに中心に向かって吹き込みます。

(答え)エ

今後、投稿のタイミングを定時以外に増やしていきます。投稿のタイミングをTwitterでお知らせしていますので、ぜひフォローしてください。

田中貴のTwitter

Newフリーダムオンラインからのお知らせ

New

合格手帳、今年度最終号ができました。ぜひお役立てください。

2021-22 合格手帳 6年生用入試直前号のお知らせ

2021-22 合格手帳 4・5年生用 12-1月号のお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

やらされる勉強の限界

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内