2019年洗足学園の問題です。

2019年は、東京駅と新大阪駅を結ぶ東海道新幹線が開業して55周年にあたります。

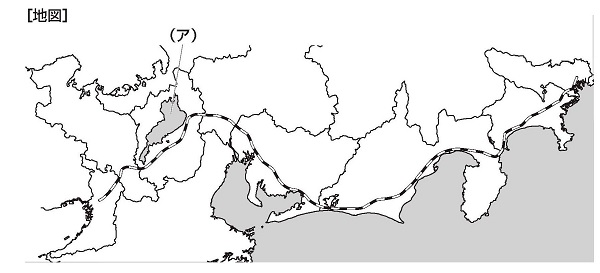

次の[地図]は東海道新幹線が通過する場所を示したものです。あとの問いに答えなさい。

問1 東海道新幹線で東京駅から新大阪駅に向かう際に、次の4つの河川を通過します。次のA~Dの河川を、通過する順番に並びかえ、アルファベットで答えなさい。

A 揖斐川 B 富士川 C 天竜川 D 木曽川

問2[地図]中の(ア)は、国内最大面積の湖を示しています。この湖に関連して、次の(1)・(2)にそれぞれ答えなさい。

(1)この湖について述べた文として正しいものを、次のA~Dの中からひとつ選んでアルファベットで答えなさい。

A この湖は、火山活動により形成されたカルデラに水がたまってできた湖である。

B この湖は「近畿の水がめ」とよばれており、ここから若狭湾に流れ込む水は、流域の人々の生活用水として古くから利用されてきた。

C この湖は多くの水鳥の生息地になっており、ラムサール条約に登録されている。

D この湖の周辺では、人口や工場の増加により水質が悪化しているが、その対策はとられていない。

(2)国内で2番目に面積が大きい湖を漢字で答えなさい。

問3 東海道新幹線が通過する地域における農林水産業について述べた文として正しいものを、次のA~Dの中からひとつ選んでアルファベットで答えなさい。

A 牧ノ原台地は、温暖な気候であり、日当たりと水はけがよいため、茶の栽培が盛んにおこなわれている。

B 濃尾平野では、豊川用水などの大規模な用水路の整備により園芸農業が発達し、電照菊やメロンの栽培が盛んにおこなわれている。

C 渥美半島では、扇状地の地形をいかして、ぶどうやももの栽培が盛んにおこなわれている。

D 浜名湖では、海に近い立地をいかして、うなぎやあじの養殖漁業が盛んにおこなわれている。

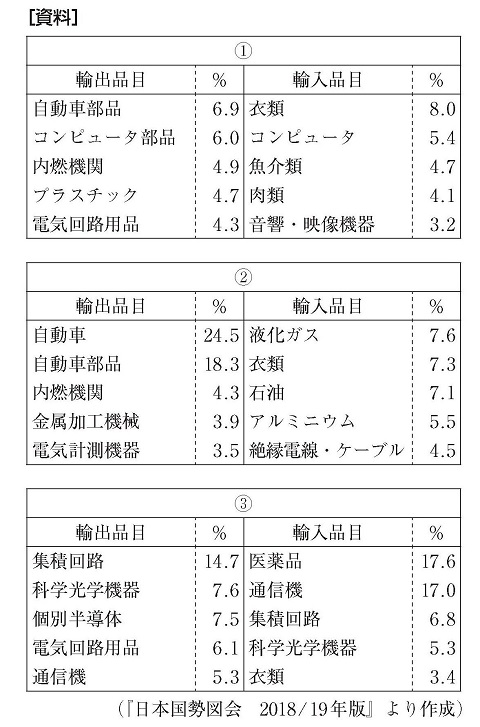

問4 東海道新幹線は、三大工業地帯を通過しています。次の[資料]は、各工業地帯の製造品出荷額等の構成(2015年)を示したものです。①~③と工業地帯の組み合わせとして正しいものを、次のA~Fの中からひとつ選んでアルファベットで答えなさい。

A ①一京浜工業地帯 ②一中京工業地帯 ③一阪神工業地帯

B ①一京浜工業地帯 ②一阪神工業地帯 ③一中京工業地帯

C ①一中京工業地帯 ②一京浜工業地帯 ③一阪神工業地帯

D ①一中京工業地帯 ②一阪神工業地帯 ③一京浜工業地帯

E ①一阪神工業地帯 ②一京浜工業地帯 ③一中京工業地帯

F ①一阪神工業地帯 ②一中京工業地帯 ③一京浜工業地帯

問5 次の[資料]は、東京港、名古屋港、関西国際空港のいずれかの主要貿易品目と貿易額の割合(2017年)を示したものです。次の(1)・(2)にそれぞれ答えなさい。

(1)[資料]中の①~③と貿易港の組み合わせとして正しいものを、次のA~Fの中からひとつ選んでアルファベットで答えなさい。

A ①一東京港 ②一名古屋港 ③一関西国際空港

B ①一東京港 ②一関西国際空港 ③一名古屋港

C ①一名古屋港 ②一東京港 ③一関西国際空港

D ①一名古屋港 ②一関西国際空港 ③一東京港

E ①一関西国際空港 ②一東京港 ③一名古屋港

F ①一関西国際空港 ②一名古屋港 ③一東京港

(2)(1)で、あなたが関西国際空港をそのように判断した理由を、品目名をあげて、文章で説明しなさい。

6 東海道新幹線が通過する都府県のうち、東京都を除く7府県について、次の(1)・(2)にそれぞれ答えなさい。

(1)7府県のうち、次のX・Yの説明にあてはまる府県はそれぞれいくつありますか。数字で答えなさい。

X 複数の政令指定都市がある。

Y 府県名と府県庁所在地名が異なっている。

(2)次の伝統的工芸品のうち、この7府県のいずれでもつくられていないものを、次のA~Fの中からすべて選んでアルファベットで答えなさい。

A 美濃和紙 B 信楽焼 C 播州そろばん

D 加賀友禅 E 備前焼 F 結城つむぎ

【解説と解答】

問1 東京駅から新大阪駅に向かう際に、富士川、天竜川、木曽川、揖斐川の順に通過します。

(答え)B→C→D→A。

問2(1)Aは「カルデラ」、Bは「若狭湾」、Dは「対策はとられていない」という部分がそれぞれ誤り。

(答え)C

(2)日本2位の湖は霞ヶ浦です。

(答え)霞ヶ浦

問3 Bは渥美半島、Cは甲府盆地。また、Dは「あじ」の養殖は行われていません。

(答え)A

問4 ①は金属の割合が他の工業地帯と比べて高いので阪神工業地帯。②は機械の割合が非常に高いので中京工業地帯。よって③は京浜工業地帯。

(答え)F

問5(1)①は魚介類、肉類などの食料品の輸入額の割合が高いことから東京港。②は自動車、自動車部品の輸出額の割合が高いことから名古屋港。③は集積回路の割合が高いことから関西国際空港。

(答え)A

(2)

(答え)航空機での輸送に適しているのは、価格が高く小型で軽量なもので、集積回路、医薬品などがあてはまるから。

問6

(1)問題文中の7府県とは、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府です。

Xに該当するのは、神奈川県、静岡県、大阪府の3府県です。

Yに該当するのは、神奈川県、愛知県、滋賀県の3県です。

(答え)X 3 Y 3

(2)Aは岐阜県、Bは滋賀県、Cは兵庫県、Dは石川県、Eは岡山県、Fは茨城県の伝統的工芸品です。よって、この7府県でつくられていない伝統的工芸品は、播州そろばん、加賀友禅、備前焼、結城つむぎです。

(答え)C・D・E・F

Newフリーダム進学教室からのお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

5年生の教室から

締め切りを変えられるメリット

算数オンライン塾

10月2日の問題

4年生の保護者のみなさまへ中学受験パパママ塾「ONE」のご案内