2019年吉祥女子の問題です。

温度や圧力の変化による気体の体積変化について、後の問いに答えなさい。

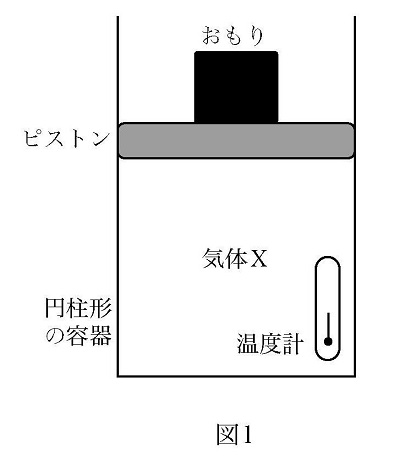

円柱形の容器に気体Xを入れ、なめらかに動く重さの無視できるピストンでふたをし、その上に図1のようにおもりを置きます。容器の中には温度計が入っていて、気体Xの温度が測定できます。容器全体をあたためたり冷やしたりして、気体Xの温度を変えると、ピストンが上下に動き、気体Xの体積が変わります。気体Xの温度と体積の関係は表1のようになります。ただし、気体Xは液体にはならず、常に気体であるものとします。

(1)温度が35℃のときの気体Xの体積は何Lですか。

(2)体積が43.8Lになるときの気体Xの温度は何℃ですか。

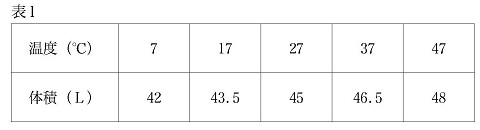

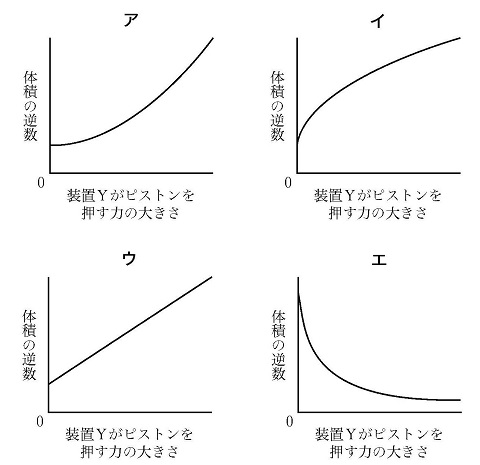

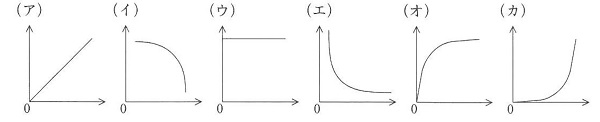

(3)横軸を温度、縦軸を体積としたグラフとしてもっとも適当なものを、次のア~工から一つ選び、記号で答えなさい。

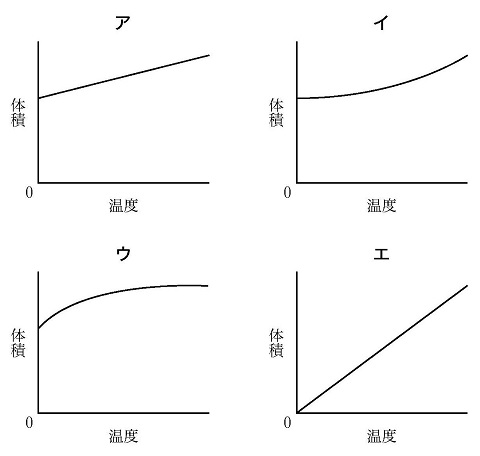

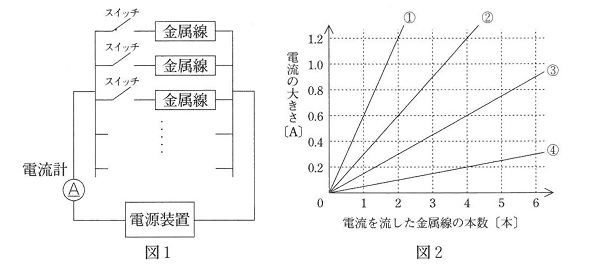

次に、円柱形の容器に図1のときと異なる量の気体Xを入れ、なめらかに動く重さの無視できるピストンでふたをし、ピストンを下向きに押す装置Yで図2のようにピストンに力を加えます。また、容器内の気体Xの温度は変わらないようにします。

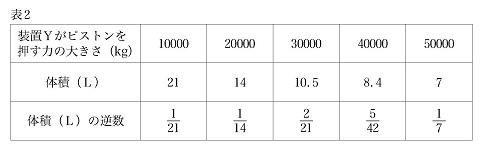

ピストンを押す力の大きさを変えると、気体Xの体積も変わります。装置Yがピストンを押す力の大きさと気体Xの体積との関係を調べ、そのときの体積の逆数(分数に直してから分母と分子の数字を入れかえたもの)にしたものをまとめると、表2のようになりました。

(4)次の文章中の空らん( P ),( Q )に入る数を、分数で答えなさい。

装置Yがピストンを押す力の大きさが10000kgから20000kgに増えると、体積(L)の逆数は( P )だけ増える。また、装置Yがピストンを押す力の大きさが20000kgから30000kgに増えると、体積(L)の逆数は( Q )だけ増える。

(5)装置Yがピストンを押す力の大きさを横軸、体積の逆数を縦軸としたグラフとしてもっとも適当なものを、次のア~エから一つ選び、記号で答えなさい。

(5)から考えると、装置Yがピストンを押す力の大きさを0kgにしても、体積の逆数は0になりません。このことから、装置Yを使わなくてもピストンには大きな力が常にはたらいていることがわかります。この力は容器の外側の空気がピストンを押す力です。

(6)容器の外側の空気がピストンを押す力の大きさは何kgですか。

(7)装置Yがピストンを押す力の大きさを5000kgにしたとき、気体Xの体積は何Lですか。

【解説と解答】

(1) 10℃上がると体積が1.5L増えます。37℃から2℃下げるので、0.3L下がります。

(答え)46.2L

(2)17℃の時から0.3L上がるので、2℃温度を上がりますから19℃。

(答え)19℃

(3)増加部分が比例しています。

(答え)ア

(4) 1/14-1/21=1/42 2/21-1/14=1/42

(答え)P 1/42 Q 1/42

(5)増加部分が比例しているのでウ。

(答え)ウ

(6)

表2で10000㎏から30000㎏で体積は2:1になっています。本来外からの力が同じように加わった結果2:1になったはずなので

10000+【1】:30000+ 【1】=1:2から1が20000kgになるので【1】=10000㎏です。

(答え)10000㎏

(7)1/42の半分は1/84ですから1/21-1/84=3/84=1/28から28L

(答え)28L

Newフリーダム進学教室からのお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

5年生の教室から

5年生から志望校を意識する

慶應進学館から

30分で50問

4年生の保護者のみなさまへ 中学受験パパママ塾「ONE」のご案内