2022年早稲田中学の問題です。

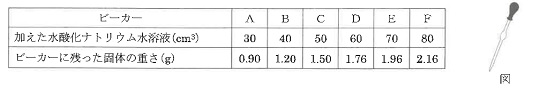

次の実験操作を読み、以下の問いに答えなさい。なお、表は実験の結果をまとめたものです。

[操作1]固体の水酸化ナトリウム10gに水を加えて混合し、水酸化ナトリウム水落液500cm3を作った。

[操作2]ある濃度のうすい塩酸を70 cm3ずつ6つのビーカーA~Fに入れた。

[操作3]図のようなこまごめピペットを用いて、[操作1]の水酸化ナトリウム水溶液を表の体積で、ビーカーA~Fに加え混合した。

[操作4]ビーカーの水溶液を加熱し、蒸発させてビーカーに残った固体の重さをそれぞれ調べた。

問1 下線部のこまごめピペットについて、最もふさわしい使用方法を選び、記号で答えよ。

ア 何かの液体でぬれていたが、そのまま使用した。

イ 蒸留水を少量吸い上げることでピペット内を洗い、そのまま使用した。

ウ 蒸留水を少量吸い上げることでピペット内を洗い、ドライヤーで乾燥させてから使用した。

エ これからはかり取る水溶液を少量吸い上げることでピペット内を洗い、そのまま使用した。

問2 [操作3]を行った後のビーカーCにある水溶液と同じものを用意し、中性の状態のBTB液を少量加えた。このときBTB液は、何色に変化するか。

問3 このうすい塩酸70 cm3 とちょうど中和する水酸化ナトリウム水溶液は何cm3か。

問4 [操作4]を行った後のビーカーDに残った固体の中で、食塩は何gか。

問5 [操作4]を行った後のビーカーEとFに残った固体を別のビーカーに入れ、水を加えて完全に溶かした。これに[操作2]で用いたうすい塩酸70 cm3を加えたとき、水溶液は酸性になった。

その後、この水溶液に再び[操作4]を行うと、残った固体の重さは何gか。

問6 [操作3]を行った後のビーカーBの水溶液11 cm3と、ビーカーFの水溶液15 cm3をはかり取り混合した。この水溶液を中性にするには、ビーカーBの水溶液をあと何cm3加えたらよいか。

問1 蒸留水を少量でも吸い上げれば、内容が変わってしまう恐れがあるので、これから使用する水溶液で洗います。

(答え)エ

問2 ビーカーに残った固体の重さがCとDの間で変化しているので、この間で中和が起こっています。Cはまだ中和前ですから、酸性ですから黄色。

(答え)黄

問3 AからBへは10cm3あたり0.3gずつ増え、DからEには10cm3あたり0.2g増えています。CとDの間では0.26g増えていますから、全部DからEと同じだと0.06g足りません。

1cm3あたりの差は0.01gですから、0.06÷0.01×1=6cm3になるので、50+6=56cm3

(答え)56

問4 Cは全部食塩です。あと6cm3分食塩が増えますから、1.50+0.03×6=1.68gになります。

(答え)1.68

問5 水溶液が酸性になったので、固体は全部食塩です。したがって70+80=150cm3分の食塩ですから0.03×150=4.5g

(答え)4.5

問6 Bは110cm3のうち、11cm3ですから水酸化ナトリウム水溶液が4cm3、塩酸が7cm3入っています。一方Fは150cm3のうち、水酸化ナトリウム水溶液が8cm3、塩酸が7cm3入っていますから、混ぜると水酸化ナトリウム水溶液12cm3、塩酸14cm3になるので、70:56=14:11.2から水酸化ナトリウムが11.2cm3で中和します。しかし、水酸化ナトリウム水溶液が12cm3ありますから、0.8cm3余ります。

Bは40cm3水酸化ナトリウム水溶液を入れたので、16cm3分余るはずですから、ちょうど0.8cm3はその20分の1にあたるので、110÷20=5.5cm3

(答え)5.5

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事

遊ぶときは遊ぶ

フリーダムオンライン-広報から-

2年間でがっちりと

【塾でのご利用について】

フリーダムオンライン WEBワークスOEMのご案内

読んでいただいてありがとうございます。

![]()

にほんブログ村