2019年 桜蔭中学の問題です。

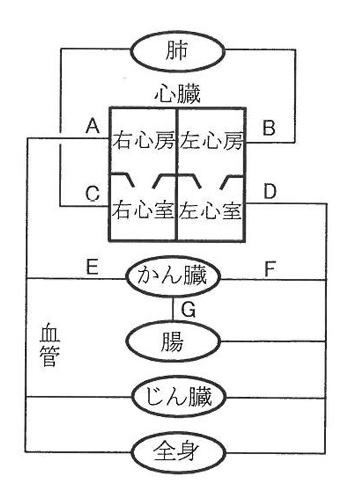

図はヒトを正面から見たときの体内の血液の流れを表したもので,細い線は血管を示しています。心臓は4つの部屋からなり,図の![]() は血液が逆流しないようにするための弁を表しています。また,心臓に血液がもどってくる部屋を心房,心臓から血液を送り出す部屋を心室といいます。

は血液が逆流しないようにするための弁を表しています。また,心臓に血液がもどってくる部屋を心房,心臓から血液を送り出す部屋を心室といいます。

問1 酸素の多い血液を動脈血,酸素の少ない血液を静脈血といいます。心臓につながる4つの血管A~Dのうち,動脈血が流れている血管をすべて選び,記号で答えなさい。

問2 ヒトの心臓の4つの部屋のうち,一番壁が厚くて丈夫な部屋の名前を答えなさい。

問3 魚類と両生類の心臓について述べたっぎの文章の空らんにあてはまる語句をそれぞれ選び,記号で答えなさい。

フナなどの魚類は心室と心房を1つずつ持ちます。心室から送り出された血液はエラを通ると勢いが1(ア.強く,イ.弱く)なり,そのまま全身をめぐります。

また,カエルなどの両生類は1つの心室と2つの心房を持ちます。全身からもどった血液と肺からもどった血液が心室で泡ざり,心室から送り出される血液は肺からもどった血液と比べて酸素の割合が2(ア.大きく,イ.小さく)なります。

問4 体重50kgのヒトでは体重の7%が血液であり,左心室は60秒間に4Lの血液を送り出しているとします。左心室から出た血液は何秒後に左心室にもどると考えられますか。ただし,血液は1mLあたり1gとします。

問5 左心室が送り出した血液の25%はじん臓に流れこみます。流れこんだ血液の10%が尿のもと(原尿)になります。問4のヒトのじん臓では1時間に何Lの原尿が作られるか求めなさい。

問6 問5で作られた原尿をすべて排出すると,体から水分が失われてしまうので,じん臓で作られた原尿の水分の大部分はじん臓の他の場所で吸収されます。ヒトが一日に排出する尿の量を1.5Lとすると,原尿の何%が尿になると考えられますか。四捨五入して小数第2位まで求めなさい。ただし,原尿は1mLあたり1gとします。

問7 つぎの文1~4はかん臓の役割について述べたものです。それぞれの役割から考えて,( )内の特ちょうをもつ血液が流れている血管を図中のE~Gから選び,記号で答えなさい。なければ「なし」と答えなさい。同じ記号を何回選んでもよい。

1 食べ物を消化したときにできた養分の一部をたくわえる。(養分が多い)

2 食べ物の消化を助ける胆汁をつくる。(胆汁をふくむ)

3 血液中の有害物質を分解する。(有害物質が少ない)

4 血液中の糖分が少なくなると,かん臓にたくわえられている物質から糖分が作られ,血液に供給される。(糖分が多い)

【解説と解答】

問1 肺静脈と大動脈です。

(解答)B,D

問2大動脈がつながっている左心室です。

(解答)左心室

問3 1エラで酸素と二酸化炭素の交換がおこります。2肺から戻った血液に比べれば酸素の割合は小さくなります。

(解答)1 イ 2 イ

問4 全体の血液の重さが3.5kgですから、3.5÷4×60=52.5秒後

(解答)52.5

問5 60秒で4Lですから、1時間では240L。その4分の1は60Lで10%が原尿になるから、6Lです。

(解答)6

問6 1日は24時間だから、144Lが原尿となるので、1.5÷144×100=1.041

(解答)1.04

問7 1は門脈 2 肝臓なのでなし 3 有害物質が少ないのでE 4 肝臓から供給された後だからE

(解答)1 G 2 なし 3 E 4 E

Newフリーダム進学教室からのお知らせ

春期講習のお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

勉強する時間

5年生の教室から

当てはめ作文

慶應進学館から

考えることを中心に据える