2019年洗足学園の問題です。

タンポポにはいくつか種類があり、古くから日本で見られるカントウタンポポやシロバナタンポポ、外国から入ってきたセイヨウタンポポなどがあります。カントウタ

ンポポとセイヨウタンポポには、A~Fのちがいがあります。

A 総竜とよばれる部分が、カントウタンポポではまっすぐだが、セイヨウタンポポでは反り返っている。

B lつの茎にさく花の数は、カントウタンポポでは50個から100個、セイヨウタンポポでは150個から200個である。

C カントウタンポポでは種子の数は花の数より少ないが、セイヨウタンポポでは種子の数は花の数とほとんど同じ数である。

D すべての花のおしべとめしべの先端を切り取る実験を行うと、カントウタンポポでは種子ができないが、セイヨウタンポポでは種子ができる。

E 果実や綿毛を比べると、カントウタンポポの果実は大きく、綿毛は短いが、セイヨウタンポポでは果実は4、さく、綿毛は長い。

F カントウタンポポの花はいっせいに春にさくが、セイヨウタンポポの花は春だけでなく夏や秋にもさく。

(1) カントウタンポポやシロバナタンポポのように、その土地に古くから見られる生物の種類のことを何といいますか。

(2) タンポポは、冬ごし時は茎を長くのばさず、地面近くで放射状に葉を広げます。このような葉の生え方をロゼットと呼びます。このロゼットの利点として間違っているものを次より1つ選び、記号で答えなさい。

ア.強い風がふいても、たおれにくい。

イ.動物にふまれても、茎が折れにくい。

ウ.日中でも葉があたたまりにくい。

エ.茎をのばさない分、根を長くできる。

(3) しめらせた脱脂綿の上でタンポポの種子を発芽させました。発芽して最初にみられる葉を示した図としてもっとも適当なものを、次より1つ選び、記号で

答えなさい。

(4) タンポポは地中深くまで太い根をのばし、太い根からは横方向に細い根がのびています。この太い根の名称を答えなさい。

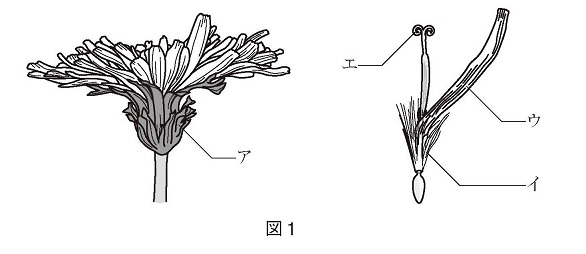

(5) 図1は、ある種類のタンポポの一部を示したものです。総苞とはどの部分ですか。図1より1つ選び、記号で答えなさい。

(6) 綿毛(冠毛)は花のどの部分が変化したものですか。名称を次より1つ選び、記号で答えなさい。

ア.めしべ

イ.おしべ

ウ.花弁

エ.がく

(7) 図2のような装置を用意し、カントウタンポポとセイヨウタンポポの綿毛のついた果実を、それぞれ落下させました。

1) どちらの果実の方が、落下開始から着地までの時間が長いと考えられますか。名称を答えなさい。

2)落下開始から着地までの時間がより長い果実には、どのような利点があると考えられますか。説明しなさい。

(8) カントウタンポポは他の株の花粉を使わないと種子をつくれませんが、セイヨウタンポポは花粉を使わずに種子をつくります。このことに関係が深いカントウタンポポとセイヨウタンポポのちがいを、はじめに挙げたちがいA~Fより3つ選び、記号で答えなさい。

【解説と解答】

(1)外来種に対して、古くからその土地にいるものを在来種といいます。

(答え)在来種

(2)地熱の影響を受けて、葉の温度は上昇します。

(答え)ウ

(3)双子葉類ですからア。

(答え)ア

(4)双子葉ですから主根と側根。

(答え)主根

(5)反り返っている部分になります。

(答え)ア

(6)がくが変わります。

(答え)エ

(7)果実が小さく、綿毛が長い方が遠くに飛びます。漂う時間が長ければ遠くまで飛ぶことができます。

(答え)1)セイヨウタンポポ 2)遠くまで種子を運ぶことができる

(8)Cから花の数とほぼ頭数の種子ができる。D 受粉ができない状況でも種子をつくることができる。

F受粉のために一斉に花を開く必要はない。

(答え)CDF

Newフリーダム進学教室からのお知らせ

春期講習のお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

1人の先生が4教科を教える

6年生の教室から

わかってない、と思ったら

算数オンライン塾

3月2日の問題

新4年生の保護者のみなさまへ 中学受験パパママ塾「ONE」のご案内