2019年女子学院の問題です。

①古代の人類が捨てた貝殻などが、長い時間をかけて積み重なった遺跡から土器や動物の骨などが出土しています。②藤原京や平城京の遺跡からは、多くの③荷札が出土しています。藤原京跡から出土した④7世紀末の荷札は、⑤大宝律令制定までの地方行政の組織が、日本書紀に記されていた「郡」ではなく「評」であったことを明らかにしました。また荷札からは、⑥関東地方の魚や海草、布など、各地から平城京に物資が運び込まれていたことがわかります。多くのものが集まり、多くの人が集まって住む都市で、ごみの処理は今も昔も大きな問題です。

18世紀の初め、江戸には100万人もの人々が生活していました。そのため、⑦江戸は様々な商品の大消費地でした。しかし、江戸時代に日本を訪れた西洋人は、都市がとても清潔であると記しています。⑧江戸では不要になったものが徹底して再利用されていました。

問1 下線①を何といいますか。

問2 下線②の遺跡がある都道府県名を答えなさい。

問3 下線③に関して、紙の使用が広まる前に用いられた、木でできた札を何と呼びますか。

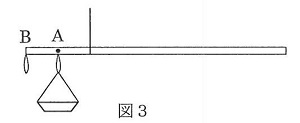

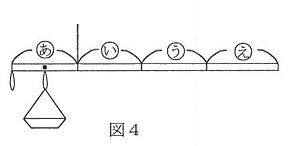

問4 下線④の時期までに中国大陸や朝鮮半島から伝わり、日本各地に広まったものを2つ選び、記号で答えなさい。

ア 禅宗 イ 鉄器 ウ 宋銭 エ 漢字 オ 木綿

問5 下線⑤前後のできごとを、古い順に記号で並べかえなさい。

ア 大化の改新が始められた。

イ 仏教が正式に伝わった。

ウ 日本書紀が完成した。

エ 遣隋使が派遣された。

問6 下線⑥に関する文を、古い順に記号で並べかえなさい。

ア 平氏が、武力を背景に関東でも領地を広げた。

イ 北条氏が、周りの大名と関東で勢力を争った。

ウ ヲワケという豪族がワカタケル大王に仕えた。

エ 北条氏が執権となり、幕府の政治を進めた。

問7 下線⑦に関して、江戸時代後半になると、江戸の町人の中では浮世絵を持っている人が増えました。なぜ多くの人々が浮世絵を買うことができたのですか。浮世絵の作り方にふれて説明しなさい。

問8 江戸時代の人々の様子について述べた文として、まちがっているものを1つ選び、記号で答えなさい。

ア 町の運営は、町人から選ばれた町役人が行っていた。

イ 経済力では大名を上回る大商人もいた。

ウ 農民や町人からも、厳しく差別された身分の人々がいた。

エ 農村ではふだん、米のほか雑穀などを食べていた。

オ 歌舞伎は江戸や大阪に限って上演が認められていた。

問9 次の職業から、下線⑧の方法には3通りあったことがわかります。ア~カを2つずつ組にして3つのグループに分け、それぞれどのように再利用したか述べなさい。

ア 古着屋:古い着物を買い取り、洗ってから仕立て直して市内で売った。

イ 古傘買い:傘を買い取り、折れた骨をはずし、油紙は味噌や魚の包装紙として市内で売った。

ウ 灰買い:まきなどを燃やして出た灰を買い集め、農村で売った。

エ 焼直ぎ:欠けた陶器を、鉛ガラスの粉末を使って接着し、再び焼いて市内で売った。

オ 肥くみ:人の小便・大便をくみとって買い取り、農村で売った。

カ ほうき買い:古くなったほうきを買い取り、タワシなどにして市内で売った。

問10 江戸時代、品物の再利用がさかんだった理由として、ふさわしくないものを1つ選び、記号で答えなさい。

ア 業者は修理すれば、わずかでも収入が得られたから。

イ 多くの品物は、新たに買うよりも修理する方が安かったから。

ウ 多くの品物は、比較的低い技術でも修理できたから。

エ 多くの品物はとてもじょうぶで、ほとんど壊れることがなかったから。

問11 江戸時代後半になると、城下町などの都市と農村との間では、人や品物の行き来がさかんになりました。その理由を述べた文としてふさわしくないものを1つ選び、記号で答えなさい。

ア 農家は作物を売って現金収入を得ることが必要になっていったから。

イ 武士が、出費がかさむ城下町を嫌い、農村に移り住むようになったから。

ウ 貧しい農民の中には、仕事を求めて農村から都市に働きに出る者が増えたから。

エ 有力な農民の中には作業場を建てて織物や酒などを作り、都市で売る者が現れるようになったから。

【解説と解答】

問l 貝殻ですから、貝塚。

(答え)貝塚

問2 藤原京、平城京ともに奈良県。

(答え)奈良県

問3

(答え)木簡

問4 鉄器と漢字。

(答え)イ・エ

問5 仏教伝来→遣隋使→大化の改新→日本書紀

(答え)イ→エ→ア→ウ

問6 ワカタケル→平氏→鎌倉時代の北条氏→戦国時代の北条氏

(答え)ウ→ア→エ→イ

問7 浮世絵は木版画です。

(答え)木版画として大量に刷られて安く手に入ったから。

問8 歌舞伎は江戸や大坂に限ったわけではありません。

(答え)オ

問9 修理、再利用、肥料と分かれます。

(答え)

記号 ア・エ 修理して再利用した。

記号 イ・力 別のものにかえて再利用した。

記号 ウ・オ 肥料として再利用した。

問10 品物が丈夫だった分けではありません。

(答え)エ

問11 武士は城下町を動きませんでした。

(答え)イ

Newフリーダム進学教室からのお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

完全中高一貫

6年生の教室から

自分で進めるのだから

慶應進学館から

慶應湘南学校説明会

4年生の保護者のみなさまへ 中学受験パパママ塾「ONE」のご案内