2019年早稲田中学の問題です。

次の文章を読み、以下の問いに答えなさい。

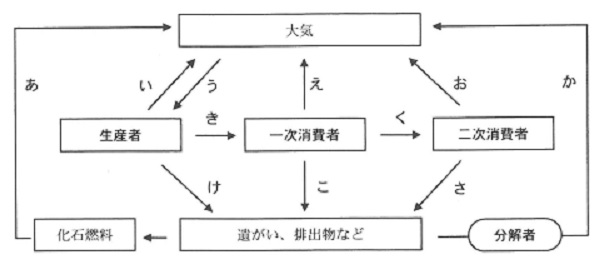

地球の生態系では、食物蓮韻などを通じてさまざまな物質が移動しています。植物は生産者と呼ばれ、太陽エネルギーを使って、二酸化炭素や水から栄養分をつくっています。また、動物は消費者と呼ばれ、植物がつくった栄養分を取りこみ、それを使って生きています。

生産者を直接食べる消費者は一次消費者、一次消費者を食べる消費者は二次消費者と呼ばれています。また、生産者や消費者の遺がいや排出物はやがて菌類などの分解者によって分解されます。一部は分解されずに化石燃料になりますが、ほとんどは分解されて二酸化炭素となり、大気中にもどります。

下の図の矢印は炭素を含んださまざまな物質が移動する様子を示したものです。

問1 文章中の下線部について、次の生物から一次消費者を2つ選び、記号で答えなさい。

ア ミミズ イ ムカデ ウ クモ エ モグラ オ ダンゴムシ

問2 二酸化炭素の増加が地球温暖化につながるとして、問題になっています。現在の大気中の二酸化炭素の割合はどれくらいですか。ふさわしいものを以下から2つ選び、記号で答えなさい。

なお、ここでは小さい割合を表わすために、%のほかにppm(百万分率)という単位も使っています。1ppmは100万分の1の割合を表します。

ア 0.0004% イ 0.004% ウ 0.04% エ 0.4% オ 4%

力 0.04ppm キ 0.4ppm ク 4ppm ケ 40ppm コ 400ppm

問3 大気中の二酸化炭素が年々増加しているのは、図中の矢印の流れの中に増加したり、減少したりしているものがあるためです。増加していることが問題となっている矢印はどれですか。また、減少していることが問題となっている矢印はどれですか。ふさわしいものをあ~さからそれぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。

問4 物質の中には、生産者→一次消費者→二次消費者と食物連鎖を通じて物質の体内速度が増加するものが知られています。この現象は生物濃縮といいます。生物濃縮が起こる多くの物質の特ちょうとして考えられるものを以下から2つ選び、記号で答えなさい。

ア 体内で分解されやすい物質である。 イ 体内で分解されにくい物質である。

ウ 体内から排出されやすい物質である。 エ 体内から排出されにくい物質である。

【解説と解答】

問l 一意消費者は植物を食べる動物になります。ミミズは土を、ダンゴムシは落ち葉を食べます。

(答え)ア,オ

問2 0.04%が適当で、これが400PPMにあたります。

(答え)ウ,コ

問3 化石燃料が消費されて二酸化炭素が増えるのが温暖化現象。うは植物が二酸化炭素を吸収することですが、森林が伐採されてこれが減少しています。

(答え)増加 あ 減少 う

問4 内部で濃縮されるので、基本的に分解されないし、排出しにくい物質になります。

(答え)イ,エ

Newフリーダム進学教室からのお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

夏休みを意識した2ヶ月の計画

6年生の教室から

できるようになってきた、の視覚化

慶應進学館から

男子3校受験

4年生の保護者のみなさまへ 中学受験パパママ塾「ONE」のご案内