2019年聖光学院の問題です。

群馬県にドライブに行ったお父さん(以下,父)と太郎さん(以下,太郎)との会話文を読み,あとの(1)~(7)の問いに答えなさい。

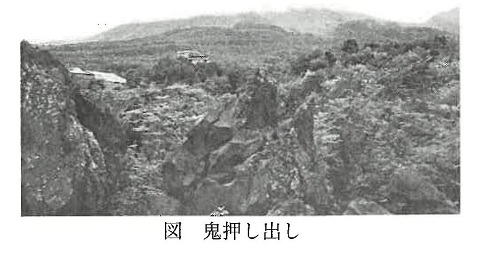

父「ここが鬼押し出し(図)だよ。江戸時代の天明3年,今から230年以上前に噴火した(あ)の溶岩が流れ出たところだよ。」

太郎「へえー,すごく広いんだね。溶岩って,どうやってできるの?」

父「溶岩は(い)が地上に出て来て固まったものなんだよ。(い)は地下で岩石が融けてできるんだよ。」

太郎「200年以上経つのに,草がちょっとあるだけだね。遠くには森があるのに,ここに木がないのはなぜ?」

父 「木が生えるようになるには時間がかかるんだ。」

太郎「どのくらいの時間がかかるの?」

父 「数万年以上だよ。溶岩が土になるのには時間がかかるんだよ。いいかい,ここはまだゴツゴツした岩だよね。時間が経つとこの岩が少しずつ崩れてポロポロになっていくんだよ。」

太郎「ふーん。でもどうして岩がポロポロになるの?」

父「それはね,1)雨や雪の水分が岩を砕くからなんだよ。こういうのを風化とよぶんだ。」

太郎「でも,それだけだったら土じゃなくて小石や砂ができちゃうよね。」

父 「その通り!土になるためには植物が必要なんだ。植物の根は,岩や砂をもっと細かくするんだ。こうやってできた細かい砂に,微生物などが植物を分解したものが混ざることで土になるんだよ。これにはかなりの時間が必要なんだ。」

父 「よーし。次は,昔は火山灰や小さな軽石がたくさん積もっていたけど,今は豊かな畑になったところに行ってみよう。」

二人は車で嬬恋高原に移動しました。

父 「さあ,着いたよ。」

太郎「すごいね。2)キャベツがいっぱいだね。」

父 「この辺はキャベツの栽培で有名な場所なんだ。嬬恋高原キャベツというブランドで売られているんだよ。ここはね,昔の噴火で積もった火山灰や軽石が,数千年かけて風化し,ササやススキが生えたあとでだんだんと土ができていったところなんだ。でもこういうところの土は酸性で,農作物がほとんど育たないんだよ。」

太郎「じゃあどうしてこんなにすごい畑になっているの?」

父「それはね,人間がリン酸肥料をたくさん嶽いて,作物が育つ良い土に改良してきたからなんだよ。」

太郎「そうか,良く分かったよ!」

(1)(あ)にあてはまる山の名前を答えなさい。

(2)(い)にあてはまる言葉を答えなさい。

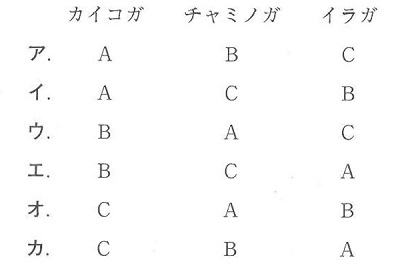

(3) 鬼押し出しの溶岩はどの岩石からできていますか。次の(ア)~(カ)の中から1つ選び,記号で答えなさい。

(ア) 花こう岩 (イ) 安山岩 (ウ)石灰岩

(エ) 泥岩 (オ) 凝灰岩 (カ)バンレイ岩

(4)(あ)は2015年に小規模な噴火を起こしました。2015年以降,火山活動によって入山規制や火口周辺規制が出されていない火山はどれですか。次の(ア)~(カ)の中から2つ選び,記号で答えなさい。

(ア)磐梯山 (イ)草津白根山 (ウ)富士山

(エ)阿蘇山 (オ)霧島山(新燃岳) (カ)桜島

(5) 下線部①について,水分はどのようにして岩を砕きますか。簡単に答えなさい。

(6) 下線部②について,キャベツのなかまではない野菜を,次の(ア)~(カ)の中から1つ選び,記号で答えなさい。

(ア) カブ (イ) カリフラワー (ウ) コマツナ

(エ) ダイコン(オ) ブロッコリー (カ) レタス

(7)嬬恋高原のように標高が高く夏に涼しいところで,栽培するのに適した農作物はどれですか。次の(ア)~(オ)の中から2つ選び、記号で答えなさい。

(ア) サツマイモ (イ) ナス (ウ) ニガウリ(ゴーヤ)

(エ) ハクサイ (オ) レタス

【解答と解説】

(1) 鬼押し出しは浅間山の噴火でできたものです。

(答え)浅間山

(2) マグマが固まったものです。

(答え)マグマ

(3) 火成岩のうち、マグマが表面に出て急激に固まった岩を安山岩といいます。

(答え)イ

(4) 周辺規制が出ていないのは、磐梯山と富士山。

(答え)ア・ウ

(5) 水が氷って体積が増えて、砕きます。

(答え)水分の温度による体積変化で砕く。

(6) レタスです。キャベツはアブラナ科。レタスはキク科。

(答え)カ

(7) 高原野菜は白菜とレタス。

(答え)エ・オ

Newフリーダム進学教室からのお知らせ

【無料】合格手帳4月ー6月号「1学期号」を差し上げます。

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

いくら何でも

6年生の教室から

グラフを書き慣れる

慶應進学館から

問題が読めてない?

4年生の保護者のみなさまへ 中学受験パパママ塾「ONE」のご案内