2024年 早稲田中学の問題です。

火山の噴火による被害としては、噴火で吹き飛ばされた噴石や火山灰の降下、溶岩流、火山ガス、火さい流などが想定されます。想定される被害は、火山のマグマや溶岩の性質によって異なるため、火山ごとに対策をする必要があります。そのため、活動が活発な火山では、想定される災害やその規模などを地図上に示した( ① )が作成されています。

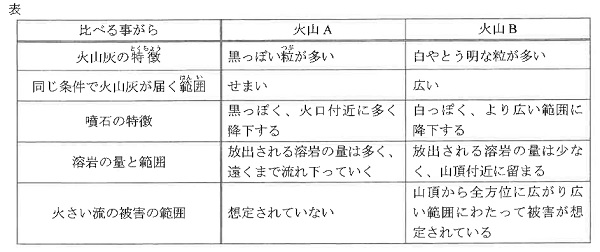

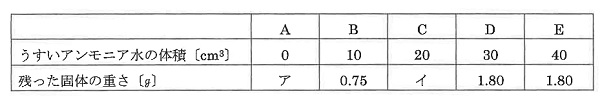

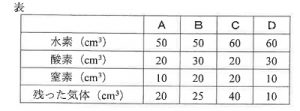

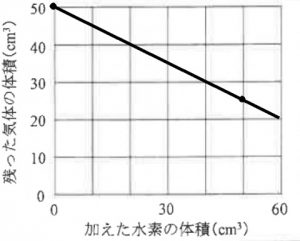

表は、火山Aと火山Bが山頂の火口から噴火した場合の噴出物や想定される被害などを比べたものです。以下の問いに答えなさい。

問1 文章中の( ① )にあてはまる語を、カタカナで記せ。

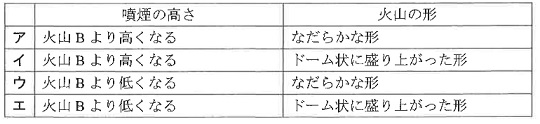

問2 火山Aの噴煙の高さと火山の形を、火山Bと比べたものとして最もふさわしいものを選び、記号で答えよ。

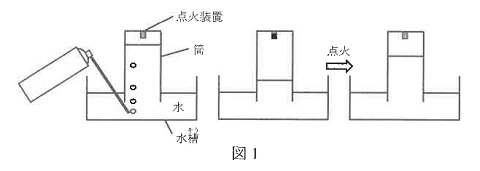

問3 火さい流とは、高温の火山ガスが火山灰や噴石などとともに、火山の斜面を流れ下る現象である。火さい流が流れ下る速さは時速80kmをこえることもあり、これは、火さい流と火山の斜面の間のまさつが小さいためである。まさつが小さい理由として最もふさわしいものを選び、記号で答えよ。

ア 火山灰や噴石の重さで火さい流が斜面に押し付けられるから

イ 火さい流にふくまれる火山灰や噴石の形が丸いから

ウ 最初に火山灰がたい積することで斜面が平らになるから

エ 火山ガスが火山灰や噴石と一緒になってうかび上がろうとするから

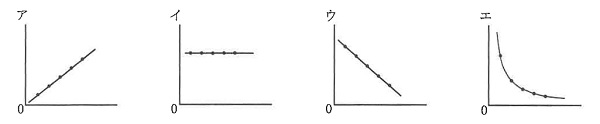

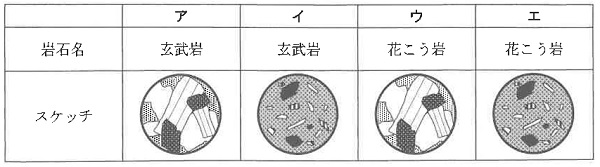

問4 火山Aの岩石名と、この岩石を顕微鏡で観察したときのスケッチの組合せとして最もふさわしいものを選び、記号で答えよ。

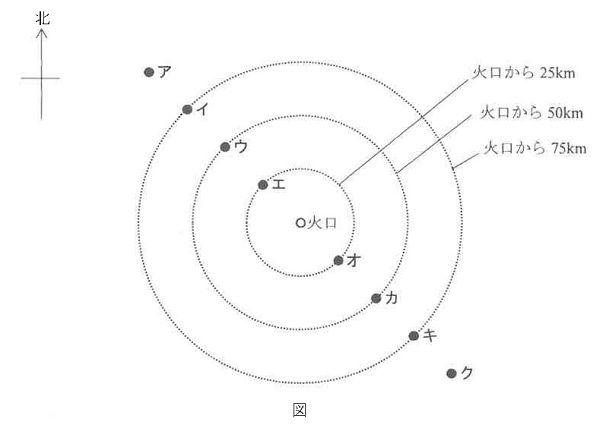

問5 図は火山Cの火口と、火口からの距離を示したものである。この地域に風向が北西、風速が秒速9mの風がふいているとき、火山Cが噴火して多量の火山灰を噴出したとする。噴火してから2時間以内に火山灰が降り始めると予想される地点をア~クの中からすべて選べ。

【解説と解答】

問1 災害の被害を予想し、避難などに役立てる内容を地図上に示した資料を「ハザードマップ」と言います。

(答え)ハザードマップ

問2 同じ条件で火山灰が届く範囲はAの方が狭いので、噴煙はAの方が低くなります。また、溶岩の量が多く、遠くまで流れることから、火山の形はなだらかになります。

(答え)ウ

問3 まさつが少ないのは、火山ガスが噴出して、火山灰や噴石と一緒になって浮かび上がろうとしているからです。地表面にあまり接触しないように流れます。

(答え)エ

問4 黒っぽく、粒が多いので玄武岩です。白や透明な粒が多いのは花崗岩です。スケッチはイが正しくなります。

(答え)イ

問5 秒速9mで、2時間だと9×60×60×2=64800m=64.8km

風向きが北西ですから、南東側に流れていくのでオ、カ、が入りますが、キまでは届きません。

(答え) オ・カ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事

持続しない子

中学受験を2年間でオンライン塾と模試だけで合格させるパパママ塾「田中貴社中」

できないところはどこ?

【(株)邦学館からのお知らせ 】

WEBワークスを塾・個別指導でご利用いただける「フリーダムスポット」のご案内