2021年雙葉中学の問題です。

目に見えない熱というものは,移動することによって,ものの体積や状態に変化をおよぼします。

熱は温度の高い方から低い方へと移っていき,材質によって熱の伝わりやすさはちがいます。金属はガラスやゴムなどに比べてはるかに熱が伝わりやすいのです。また金属でも種類によって熱の伝わりやすさは異なり,銅はアルミニウムの約1.7倍,鉄の約4.4倍です。

学校で熱の伝わりやすさを勉強したふたばさんは,銅板の中心を下からガスバーナーで熱し続けると,熱した部分を中心にだんだん黒ずむ(図1)ことを観察し,さらに興味を持ちました。そこで,金属の種類や形を変えて,実験をしました。

問1

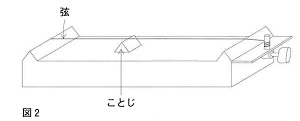

図2のような形のうすい銅板をXの場所から熱しました。そのときの熱の伝わり方を表している図を、下のア~ウから1つ選び記号で答えなさい。

問2

問1の実験の結果として正しいものを,下の①~⑥からすべて選び番号で答えなさい。

①Aに熱が伝わるのが最も早い

②Bに熱が伝わるのが最も早い

③Cに熱が伝わるのが最も早い

④AとBに熱が同時に伝わる

⑤BとCに熱が同時に伝わる

⑥AとCに熱が同時に伝わる

金属と熱について調べたふたばさんは,金属のふたがかたて開かないときは,ふたの部分をお湯で温めると開けやすくなることを思い出しました。

問3 お湯で温めるとふたが開けやすくなるしくみについて説明した下の文章の( )に最もよくあてはまる言葉を,それぞれ①~③から1つずつ選び番号で答えなさい。

温められた金属のふたの体積は(A),ガラスの容器のロの部分の体積は(B)ので,ふたは(C)ためゆるくなる。

A:① 大きくなり ② 小さくなり ③ ほとんど変わらず

B:① 大きくなる ② 小さくなる ③ ほとんど変わらない

C:① 外側に広がる ② 外側にも内側にも広がる ③ 内側に広がる

問4 ものの中を熱が伝わっていく現象は生活のいろいろなところで見られます。下の①~⑤の熱に関係する文として,まちがっているものを1つ選び番号で答えなさい。

① 氷を冷凍庫から出してもとけないようにするには,発泡スチロールの容器に入れるとよい。

② ホットコーヒーはアルミ缶ではなくスチール缶に入っている。

③ 冷凍庫から出したばかりのアイスクリームがかたくてすくえないときは,アルミニウム製ではなく,ステンレス製(鉄が混ざっている金属)のスプーンを使うとよい。

④ フライパンの取っ手は,プラスチックで加工されている。

⑤ 公園で寒い日に鉄棒につかまると手がとても冷たく感じるが,木にさわってもあまり冷たく感じない。

次にふたばさんは液体の熱の伝わり方についても興味を持ち,お風呂の追いだきについて調べてみました。追いだきにはいくつかの方法があり,ふたばさんの家では,冷めてしまったお湯に熱いお揚(80℃)を追いだきロから加えることで,浴槽のお湯を温めていることがわかりました。

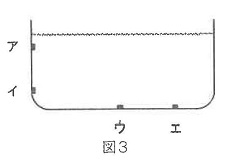

問5 図3のような浴槽に追いだきロを取り付けるとき,最も適切な場所をア~エから1つ選び記号で答えなさい。また,全体を温められる理由を示している下の文章の( )の言葉が正しければ○を,まちがっている場合は正しい言葉を書きなさい。

液体は,流れを起こしながら熱が伝わっていく。この流れは,熱が伝わるとものの体積が変わることによって起こる。ものが温められると,体積が(1.大きく)なり,重さは(2,大きくなる)ので温度の高い液体が(3.下降)するような流れが起こる。

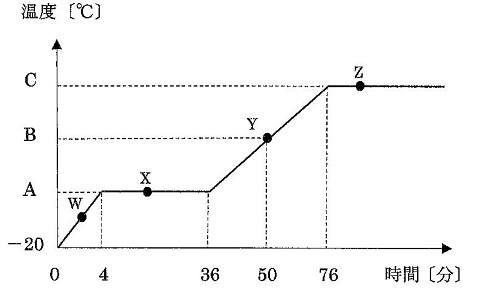

追いだきについて調べたふたばさんは,冷めてしまったお湯に温かいお湯を加えることで,どのくらい水温を上げることができるのかを試してみました。いろいろな温度の水やお湯を混ぜて,再び温度を測ったところ,例えば20℃の水50gと50℃のお湯100gを混ぜたときの水温は40℃になることが分かりました。

問6 40℃のお湯200Lが浴槽にあります。これを42℃にするためには何秒間追いだきをする必要がありますか。ただし,追いだきロからは毎分5Lのお湯(80℃)が浴槽に加えられるとします。また,熱が他のことに使われることはなく,追いだきの途中でお湯は冷めないものとします。答えは小数第一位を四捨五入して答えなさい。

【解説と解答】

問l 切れている部分は熱が直線的に進み、そこから同心円を描いていきます。

(答え)イ

問2 熱源と直線で結ばれているAが一番速くなります。

(答え)①

問3 温められて体積は増えますが、ガラス容器の口は変わらないので、ふたは外側に広がります。

(答え)A ① B ③ C ①

問4 アルミの方が体温は伝わりやすくなります。

(答え)③

問5 お湯は上に行きますから、口は下の方にある方が良いですが、全体にいきわたるための対流を考えるとイになります。

体積は大きくなりますが、重さは変わらないので密度が小さくなるから、上昇します。

(答え)イ l ○ 2 変わらない 3 上昇

問6 2度の差ですから200×2=400必要で、1分間には38度上げられるから10.526L必要です。

1分間に5L出ますから、5で割って60倍すれば必要な秒数になります。

式(200×(42-40))÷(80-42)=10.526・・・

10.526÷5×60=126.3・・・

(答え)126

今後、投稿のタイミングを定時以外に増やしていきます。投稿のタイミングをTwitterでお知らせしていますので、ぜひフォローしてください。

田中貴のTwitter

フリーダム進学教室からのお知らせ

New

2021年フリーダム進学教室 春期講習案内

New洗足学園進学館からのお知らせ

2021年洗足学園入試対策説明会のお知らせ

受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は

自分で勉強できるようになることが先

【塾でのご利用について】

フリーダム進学教室 WEB学習システムOEMのご案内